Авторы

Лазуткина А. Ю.

к.м.н., ведущий инспектор-врач, отдел организации медицинской помощи1; м.н.с.2

ORCID: 0000-0003-3024-8632

1Дальневосточная дирекция здравоохранения – структурное подразделение Центральной дирекции здравоохранения – филиал ОАО «РЖД», Хабаровск, Российская Федерация

2Научно-исследовательская лаборатория биомеханики и функциональных возможностей человека. ФГБОУ ВО «Дальневосточная государственная академия физической культуры» Министерства спорта Российской Федерации, Хабаровск, Российская Федерация

Автор для корреспонденции

Лазуткина Анна Юрьевна; e-mail: Lazutkina_AU59@mail.ru

Финансирование

Исследование не имело спонсорской поддержки.

Конфликт интересов

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Аннотация

Актуальность. Мозговой инсульт (МИ) является важной нерешенной проблемой. Работник локомотивной бригады (РЛБ), управляющий локомотивом, при возникновении у него МИ теряет способность осуществлять свою деятельность и обеспечивать безопасность процесса транспортировки. Врачебно-экспертные комиссии не гарантируют отсутствие возникновения МИ у работника в период его работы. Цель. Оценить качество скрининг-теста предикторов МИ методом статистического контроля качества проверяемого диагностического теста (ПДТ) с бинарными исходами. Материалы и методы. С 2008 по 2013 гг. по 22 клинико-анамнестическим позициям у изначально здоровых 7959 мужчин 18-66 лет (РЛБ Забайкальской железной дороги (ЗабЖД)) установили 19 случаев МИ. Предикторами МИ были определены: курение, гипергликемия (ГГ), артериальная гипертензия (АГ), гипертрофия миокарда левого желудочка (ГМЛЖ), чрезмерное потребление алкоголя (ЧПА), скорость распространения пульсовой волны более 12 м/с (СРПВ>12 м/с), возраст 46-66 лет, а также критические возрастные периоды 46 и 60 лет, последние изучили как отдельные факторы. В DiagStat оценили их предсказательную способность для применения в скрининг-тестах. Результаты. Предикторы мозгового инсульта обладают высокой и умеренной специфичностью в отношении отсутствия латентного формирования инсульта у тех, у кого они не имеются с вероятностью 99,6-99,9%. Предиктор «возраст 60 лет» в 68,8 раз повышает шансы в пользу возникновения МИ, против его отсутствия после получения у пациента положительного результата ПДТ. Заключение. При вынесении решения в отношении работника операторской профессии следует ориентироваться как на вероятность возникновения МИ, так и вероятность отсутствия МИ при наличии или отсутствии у пациента фактора риска МИ. Необходимо проводить целенаправленный поиск предикторов МИ: СРПВ>12 м/с и ЧПА. Их обязательное определение у РЛБ не предусмотрено. Другие предикторы МИ нужно выявлять и устранять, так как для этого имеются соответствующие методики.

Ключевые слова

мозговой инсульт, предикторы, курение, артериальная гипертензия, скорость распространения пульсовой волны, гипергликемия, гипертрофия левого желудочка, прогнозирование, алкоголь, возраст, скрининг

Для цитирования

Лазуткина А. Ю. Оценка качества скрининг-теста предикторов мозгового инсульта. Медицина 2025; 13(2): 1-18

DOI

Введение

Статистические данные свидетельствуют о том, что в мире происходит рост численности инсультов и случаев смерти от этого заболевания [1]. Многие годы в структуре общей смертности населения инсульт занимает 2-ое место, что характерно для многих стран мира и для Российской Федерации [2,3]. Социальные и экономические потери после МИ крайне высоки. Умирают в остром периоде МИ 34,6%, в течение 1-го года после МИ погибают 13,4%, инвалидность и потребность в постоянном постороннем уходе возникает у 20%, ограниченную трудоспособность приобретают 56% пациентов и только 8% перенесших МИ восстанавливаются. Первичный выход на инвалидность при МИ возникает у 56-81% пациентов после острого периода [4]. По данным РФ 2019 г. смертность перенесших МИ была 30%. Среди оплаченных дней нетрудоспособности доля МИ заняла 2%. В 9% случаев перенесшие МИ были признаны инвалидами. Экономические потери от МИ превысили 490 млрд. руб. или 0,3% ВВП. Затраты на 1 случай МИ были 1,1 млн. руб., а связанные с утратой производительности достигли 85% [5], что актуально и для РЖД-медицины, так как в среде РЛБ регулярно диагностируются МИ. В это время РЛБ не способен управлять локомотивом и выполнять свои функции, обеспечивающие безопасность движения большого количества грузов и пассажиров. Благодаря достижениям научно-технического прогресса во взаимодействующей системе «человек-машина» производитель последней составляющей части гарантирует безотказность ее работы на определенный срок. Человеку врачебно-экспертные комиссии не дают такой гарантии даже на год, и после допуска к операторской профессии у РЛБ возникают острые и хронические сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) в любой срок [6,7], так как доклиническое течение их не диагностируется. На сегодня специфическая диагностика формирования и скрытого течения ССЗ, обусловленных атеросклерозом, прогрессирующей дисфункцией эндотелия [8,9] возможна только статистическими методами. Не известны ее четкие диагностические критерии при конкретных заболеваниях, определяемые иными методами. Тем более в процессе формирования и развития определенного ССЗ (в нашем случае МИ) до появления клиники, обусловленной массивными деструктивными изменениями в эндотелии с существенным его повреждением, с утратой точки приложения терапевтических усилий [6]. Именно поэтому фармацевтические препараты, эффективные у одних больных не всегда оказывают эффект у резистентных пациентов и хронические болезни навсегда не излечиваются. Их лечение сводится, по сути, к паллиативной помощи. Поэтому врачам, осуществляющим медицинское сопровождение и конкретных пациентов и больших групп трудоспособного населения, и тем более организующим здравоохранение целых производственных отраслей, необходимо уметь пользоваться методами статистического анализа с целью доклинической диагностики, прогнозирования хотя бы основных ССЗ и иметь базовые знания из области неинфекционной эпидемиологии. Когда речь идет о внедрении в организм инфекционного фактора, его экспозиции, накоплении до появления клиники, доклиническое течение инфекционного заболевания всем понятно. Аналогичным образом формирование неинфекционного заболевания происходит и при внедрении неинфекционного агента (фактора риска (ФР)). Поэтому врачам, имеющим дело с соматическими заболеваниями, нужно знать причины (факторы), их свойства, качественно-количественные характеристики, условия их влияния и понимать механизмы формирования заболевания с целью его прогнозирования, профилактики и принятия управленческих мер реагирования. Инфекционное заболевание никогда не возникнет, если нет инфекционного ФР. Это правило работает и в отношении неинфекционных заболеваний. Поэтому необходимо выявлять лиц с повышенным риском сердечно-сосудистых осложнений и проводить им адекватную коррекцию всех ФР, так как при своевременном устранении патогенного ФР (источника заболевания) можно добиться ремиссии неинфекционного заболевания или его регрессировать если лечебно-профилактическая помощь будет оказана на стадии обратимых повреждений эндотелия при невысокой экспозиции ФР [6,10,11]. Поэтому важно при медицинском сопровождении таких профессиональных групп бессимптомно-клинических лиц, но с ФР ССЗ проводить скрининг-отбор для выявления и профилактики МИ. Скрининг-методы содействуют выявлению, предупреждению, лечению болезни на ранней стадии эндотелиальной дисфункции посредством модификации патогенных ФР и восстановлению физиологических функции эндотелия. Болезнью мы считаем любой клинический результат, находящийся в скрытой фазе и формирующийся значительно раньше явной его симптоматики [9,12], в их числе и МИ [6].

Хотя скрининг-процедуры обладают бесспорной ценностью, их качество и результативность разные. Эффективное тестирование должно демонстрировать приемлемую точность прогноза [13] и удовлетворять основам скрининг-обследований [14], что подразумевает регулярность применения теста при обоснованном соотношении диагностических затрат и понимание специфики определяемой болезни. Идеальный скрининг предполагает обнаружение ее в ранней стадии, минимизацию ложных диагнозов и снижение показателей смертности и инвалидности. Осуществляющая скрининг сторона должна понимать его эффективность в прогнозировании, чтобы правильно оценить потенциальную выгоду от применения этого инструмента. Поэтому, мы стремимся показать предсказательную силу скрининг-тестов ФР МИ, их экспонирование [10,15], способное сформировать определенную заболеваемость МИ в популяции, и диапазон вероятности события МИ при наличии или отсутствии его ФР у пациента. Мы предлагаем метод оценки качества предикторов МИ и показываем его применение, так как аналогичных работ в данном направлении не нашли. Эта статья является последней из серии оценки качества скрининг-теста предикторов ССЗ и определения их экспозиции в группе наблюдения [16-19]. В ранее опубликованной работе [6] при оценке качества скрининг-теста предикторов МИ была допущена ошибка и в этой работе хотим ее исправить.

Цель

Оценить возможность прогнозирования МИ методом статистического контроля качества ПДТ (с бинарными исходами) с использованием предикторов МИ в качестве скрининг-тестов.

Материалы и методы

Согласно рекомендациям РМОАГ, ВНОК 2008, 2011 гг. [20,21] и нормативному приказу, который был критериями включения и исключения [22], в 2008-2013 гг. всем 7959 РЛБ ЗабЖД ежегодно совершали поиск ФР ССЗ, поражений органов-мишеней на врачебно-экспертных комиссиях [22] и отслеживали все ССЗ. В их числе были 19 МИ (табл. 1).

Таблица 1. Перечень определяемых позиций в исследовании РЛБ ЗабЖД: встречаемость факторов риска, поражений органов-мишеней среди не имевших ССЗ и лиц с МИ

| ССЗ– n=7798 | Выявляемые факторы риска, пораженные органы-мишени сердечно-сосудистой системы в популяции РЛБ | МИ+ n=19 | ||

|---|---|---|---|---|

| % | n | % | n | |

| 24,6 | 1920 | Артериальная гипертензия: АД≥140/90 | 68,4 | 13 |

| 39,4 | 3071 | Пред ожирение: ИМТ=25,0-29,9 | 63,2 | 12 |

| 15,0 | 1170 | 1 степень ожирения: ИМТ=30,0-34,9 | 21,1 | 4 |

| 2,9 | 224 | 2 степень ожирения: ИМТ=35,0-39,9 | 0 | 0 |

| 0,3 | 21 | 3 степень ожирения: ИМТ≥40,0 | 0 | 0 |

| 61,7 | 4821 | Факт курения | 84,2 | 16 |

| 31,6 | 2470 | Дислипидемия: ОХС>5, ЛПНП>3, ЛПВП<1, ТГ>1,7 | 31,6 | 6 |

| 7,1 | 557 | ГМЛЖ: пС-Л>38 мм, КП>2440 мм×мс, ММЛЖ≥125 г/м2 | 21,1 | 4 |

| 20,5 | 1604 | Психосоциальный стресс: тесты Люшера, Спилбергера | 15,8 | 3 |

| 11,3 | 882 | САР ССЗ: у мужчин <55 лет, у женщин <65 лет | 10,5 | 2 |

| 3,9 | 305 | Ретинопатия I-II степени при осмотре глазного дна | 10,5 | 2 |

| 5,5 | 426 | Гликемия>5,5 ммоль/л | 10,5 | 2 |

| 5,6 | 434 | Атеросклероз аорты при УЗИ, R-графии | 5,3 | 1 |

| 0,9 | 68 | Чрезмерное потребление алкоголя: >36 мл этанола/сут. | 5,3 | 1 |

| 0,2 | 15 | Интима-медиа >0,9 мм/атеросклеротическая бляшка | 0 | 0 |

| 0,2 | 16 | Скорость распространения пульсовой волны>12 м/с | 5,3 | 1 |

| 1,4 | 111 | Креатининемия 115-133 мкмоль/л | 0 | 0 |

| 0,1 | 7 | Микроальбуминурия 30-300 мг/сут. | 0 | 0 |

| 0,1 | 5 | Сниженная СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 MDRD-формула | 0 | 0 |

| 0 | 0 | Лодыжечно-плечевой индекс <0,9 | 0 | 0 |

| 0,5 | 36 | Сахарный диабет тип 2 легкое течения [22] | 0 | 0 |

Примечание. ФР – фактор риска; АД – артериальное давление; МИ – мозговой инсульт; ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания; ЛПНП – липопротеиды низкой плотности (ммоль/л), ЛПВП – липопротеиды высокой плотности (ммоль/л), ОХС – общий холестерин (ммоль/л), ТГ – триглицериды (ммоль/л), пС-Л – признак Соколова-Лайона, КП – Корнельское произведение, ММЛЖ – масса миокарда левого желудочка, ГМЛЖ – гипертрофия миокарда левого желудочка. Предикторы МИ, определенные из перечня обследования многомерным анализом показаны курсивом. Возраст РЛБ без ССЗ: 38,48±10,33 лет, МИ – 47,42±8,8 лет.

РЛБ выходили из исследования при летальном исходе, увольнении и уровне здоровья за параметрами норматива [22]. Исследование разрешено ЛЭК (заключение № 30 от 09.11.2011 г. ФГБОУ ВО «ЧГМА») [7], проводилось официально признанными лабораторно-инструментальными методами на современной сертифицированной медицинской технике квалифицированным медицинским персоналом.

Предикторы МИ: курение и ЧПА выявляли опросниками, гликемию на биохим-анализаторах, артериальное давления измеряли автоматизированной системой АСПО «Системные технологии» Россия, ГМЛЖ выявляли при ЭКГ и ЭХОКГ, СРПВ>12 м/с на аппарате Поли-Спектр-СРПВ «Нейрософт» Россия.

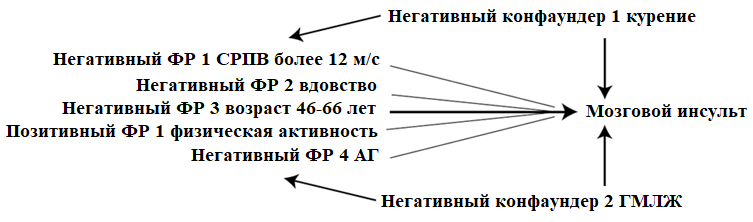

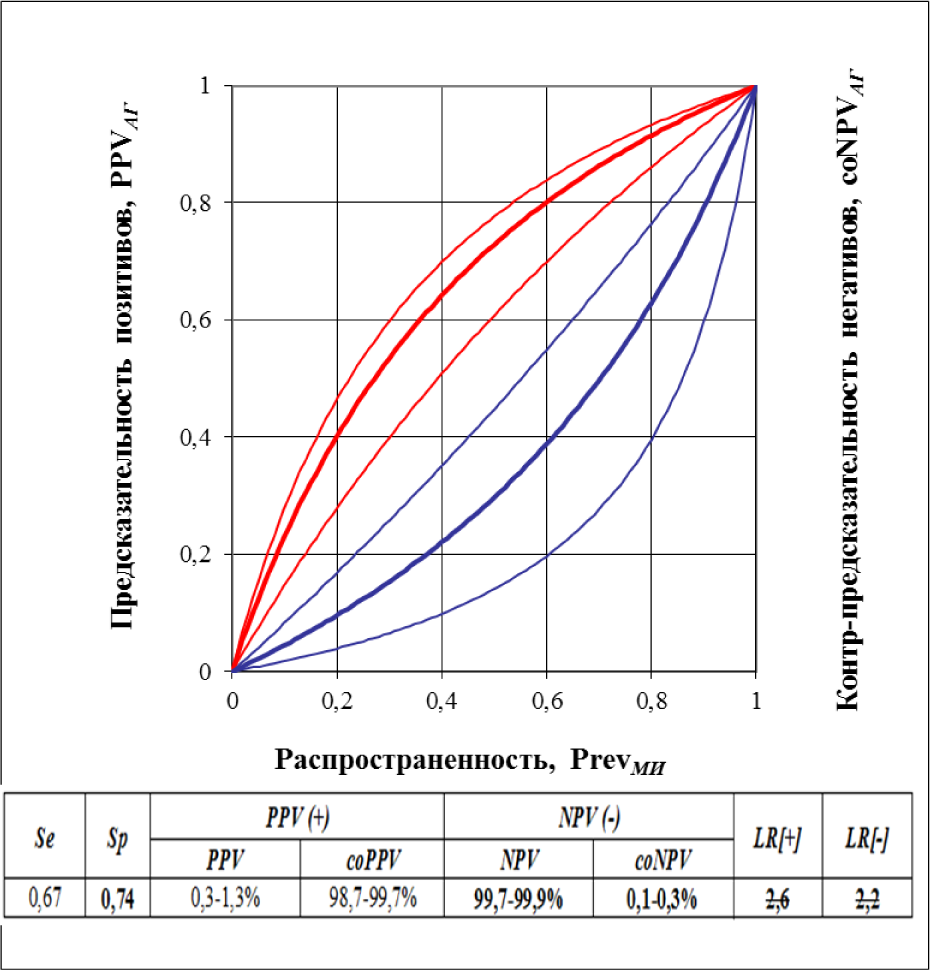

Завершив наблюдение, в таблице 2×2, в многофакторной регрессионной пошаговой модели вычислили вышеуказанные предикторы МИ и их относительный риск, которые далее оценили в моделях Каплана-Майера и Кокса пропорционального риска. Сравнивали 2-е группы РЛБ, с МИ и без ССЗ (табл. 1). ФР возраст изучали как непрерывную величину в диапазоне 18-66 лет и отдельно каждый хронологический год жизни как самостоятельный ФР. Наиболее значимый вклад в формирование МИ, по данным многомерного анализа, внесли переменные 46-66, 46 и 60 лет [6,10]. Исследователи из США выяснили, что в маркерах старения существуют последовательные нелинейные зависимости [23]. Значительная нестабильность была замечена в 2-х ключевых возрастных периодах, около 44 и 60 лет, что соответствует данным нашего исследования. Выявлено, что функции организма и риски, связанные с возрастом, нелинейно изменяются на протяжении всей жизни и связаны с молекулярными и биологическими процессами, происходящими в это время. Отмеченная зарубежными авторами нелинейность старения проявилась и в нашем анализе при изучении МИ, установившем, что возрастные изменения в церебральном бассейне сосудов наиболее интенсивно происходят в 60-летнем возрасте, что дало возможность показать этот возраст как отдельный ФР, обладающий специфическими качествами. Неравномерное старение органов у человека проявляется неодинаковым изменением уровня плазмы белков, источающимися стареющими органами. Почти 20% людей имеют сильное ускоренное старение 1-го органа, 1,7% населения стареет сразу многими органами. Быстрое старение органов повышает риск смерти на 20-50%. Органоспецифические заболевания у человека связаны с ускоренным старением этих органов [24]. Вместе с тем, все предикторы МИ в указанных видах анализа показали разную статистическую значимость, что потребовало объяснения этого вопроса. Его решением стало гипотетическое разделение предикторов МИ на три категории по оценкам их статистической значимости и вероятной их связи с разными особенностями триггеров и их способностью повреждать эндотелий. В первую группу вошли ФР: возраст в диапазоне 46-66 и 60 лет. Эти предикторы имели значимую оценку во всех 5 вышеуказанных использованных моделях. Их оценили как главные самостоятельные триггеры, способные без участия других факторов реализоваться в МИ. АГ и СРПВ>12 м/с отнесли к взаимодействующим триггерам, способным реализоваться в МИ при участии других ФР сложением их эффекта влияния в сложно-совместную переменную. АГ и СРПВ>12 м/с показали значимость в 4-х математических моделях анализа. Остальные предикторы МИ имели статистически значимый результат менее чем в 4-х моделях. Их считали конфаундинг-факторами – искажающими ФР, влияющими на зависимую и независимую переменную [11, 25] (рис. 1). Многомерный анализ МИ и ход РЛБ ЗабЖД исследования подробно описаны [6,7]. Статистическая неоднородность триггеров МИ в разных видах анализа показала их различия и обладание разным эффектом повреждения, это может проявиться и в их скриниг-способностях. Поэтому мы решили выяснить в программе DiagStat методом статистического контроля качества ПДТ [26] их скрининг-качества, прогностическую способность, которая также может различаться.

Рис. 1. Влияние некоторых триггеров на исход «мозговой инсульт» в конкретной ситуации

Мы считаем, что подобные схемы имеющегося набора ФР, полезно составлять пациентам при планировании им мер лечебно-профилактической помощи в каждом случае.

Результаты и обсуждение

Ключевым требованием к методам диагностики заболеваний является их высокая степень чувствительности и специфичности. В то же время, при осуществлении скрининга следует принимать во внимание, что предикторы заболеваний, в отличие от диагностических процедур, имеют особенность воздействия, кумуляции, экспозиции [7,10,15,19]. Они способны причинить вред организму с мощностью, которая может варьировать при взаимодействии триггеров друг с другом, что заложено в их отличительных характеристиках (рис. 1) [6,10,11,25]. Эти свойства отсутствуют у диагностических методик. Поэтому результаты скрининга ФР заболеваний и методов диагностики заболеваний требуют различного подхода к их интерпретации [10,18,19]. Возможные взаимодействия триггеров могут проявиться аддитивностью – суммированием; синергизмом – усилением эффектов и антагонизмом – ослаблением влияний друг друга [27].

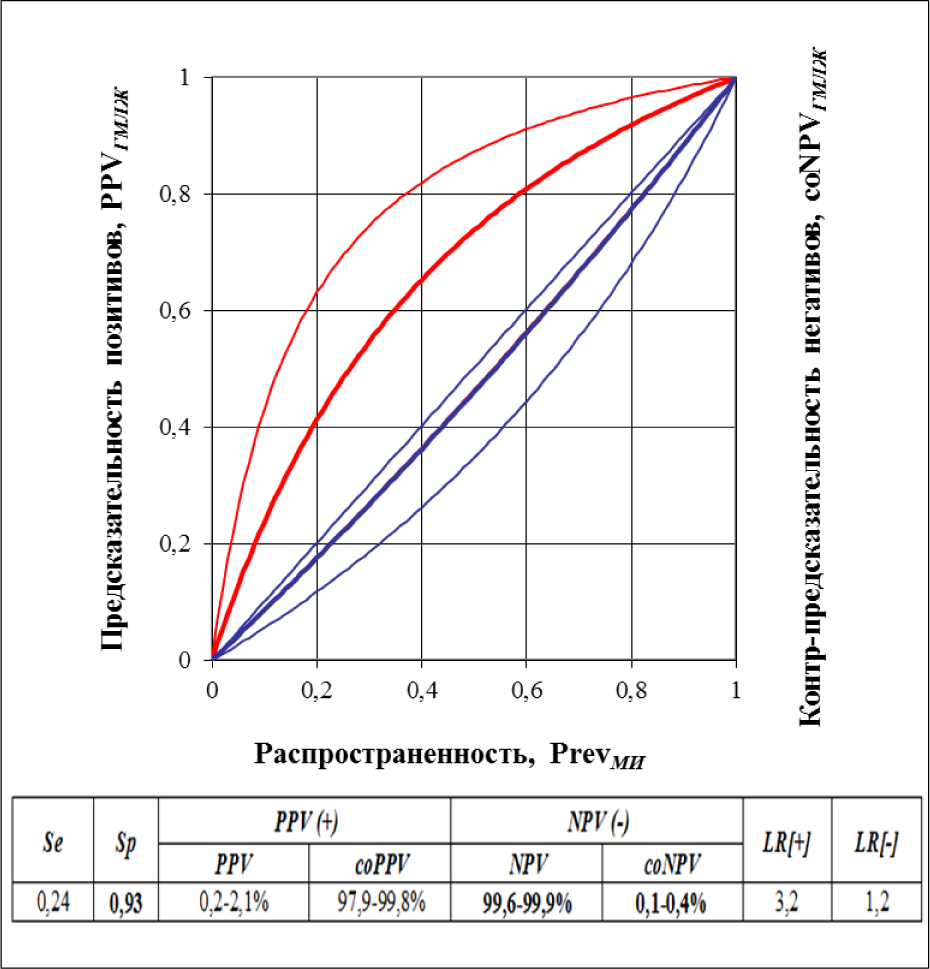

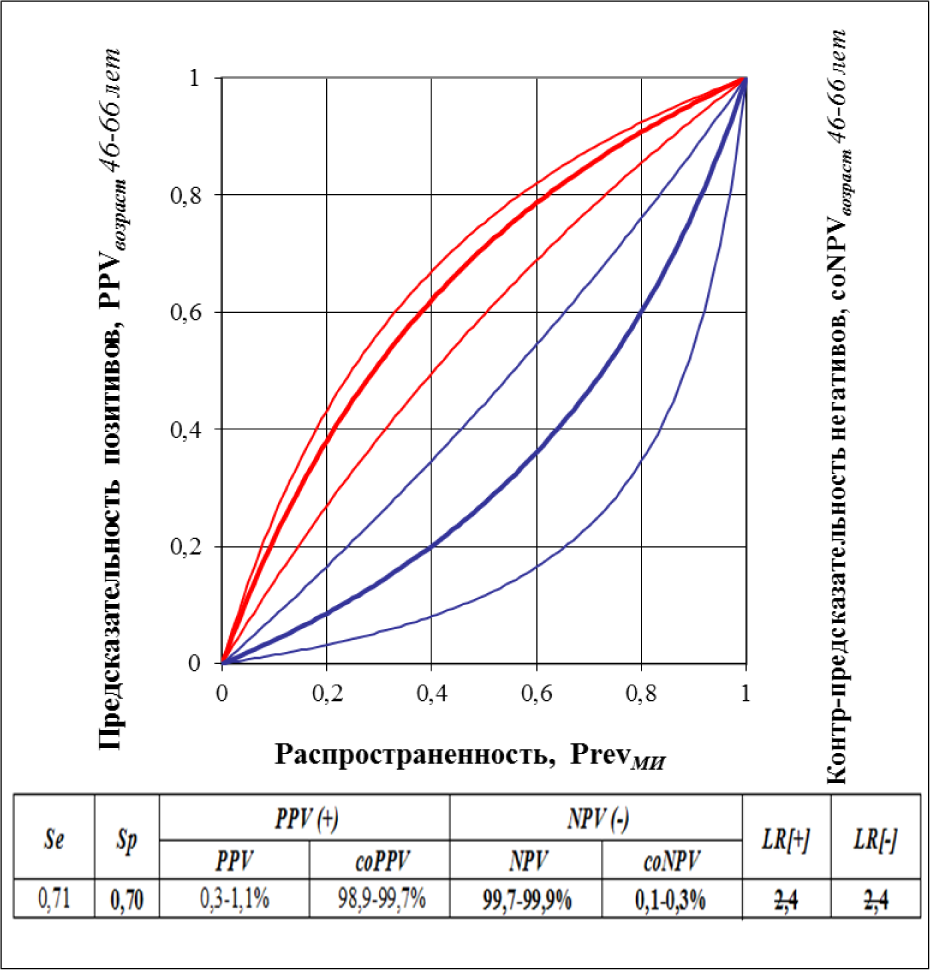

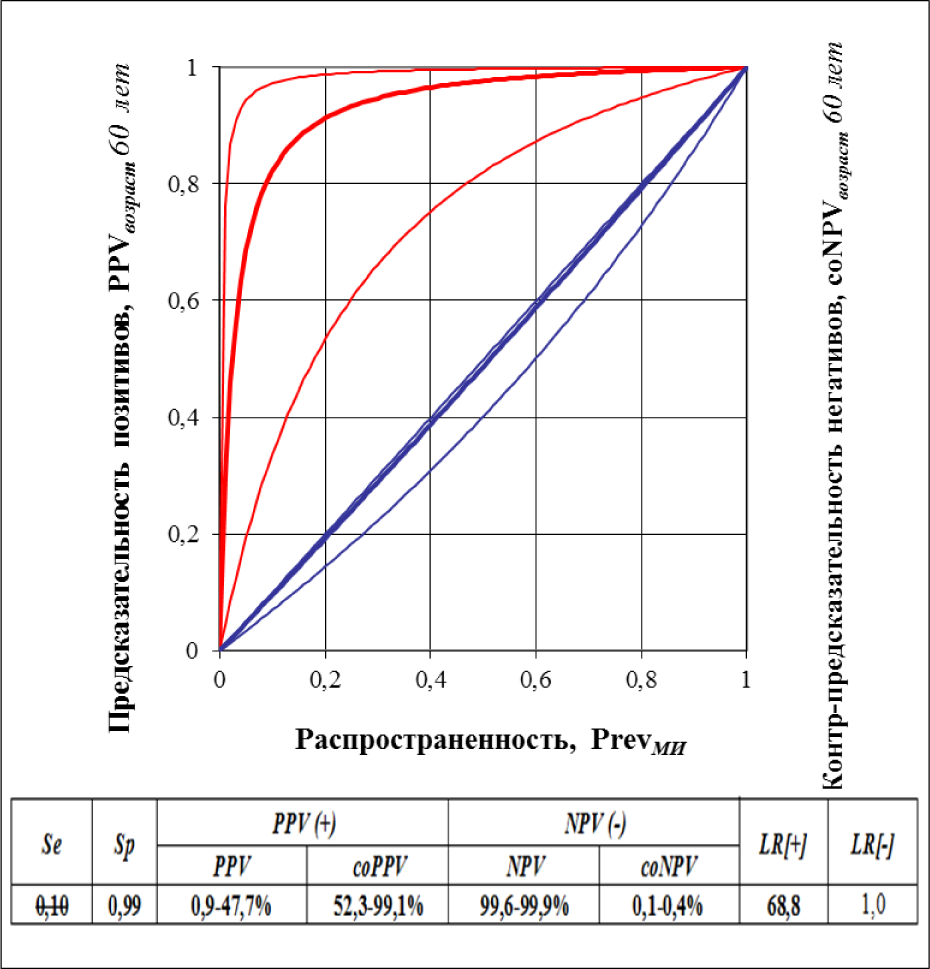

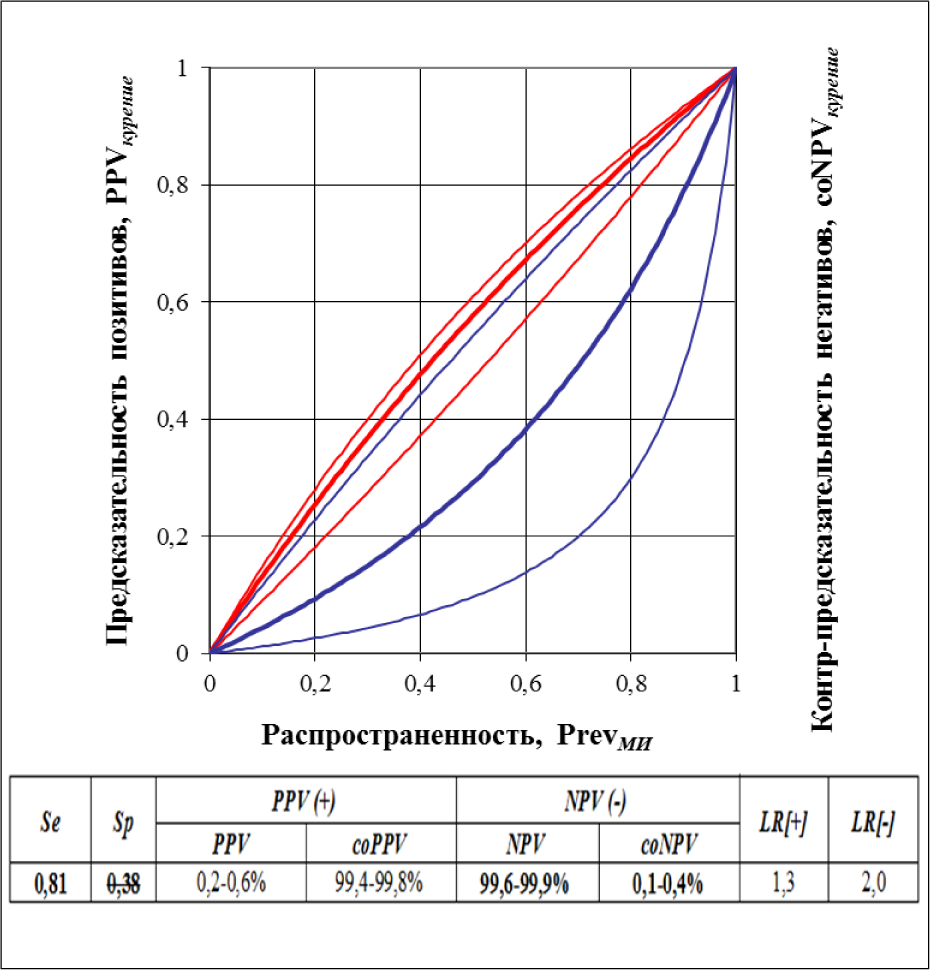

Оценка способности скрининг-теста (СТ) правильно определять доклиническое течение заболевания проводится при анализе его точности и прогностичности. Исследуемым скрининг-тестом (СТ) может быть метод или предиктор, у которого изучается способность выявлять или формировать интересующую патологию. Тест может быть положительным (СТ+) или отрицательным (СТ–). Изучаемое заболевание (в нашем случае МИ) также проявляется бинарно как «есть» (МИ+) или «нет» (МИ–). Для оценки скрининг-теста нужно сопоставить частоту заболевания в группах с экспонированием и без него в таблице сопряженности 2×2. В ней фиксируются абсолютные количества для каждого исхода в обеих группах. Позитивные (СТ+) и негативные (СТ–) результаты образуют четыре комбинации исхода заболевания: СТ+МИ+, СТ+МИ–, СТ–МИ+ и СТ–МИ–, которые вносятся в программу DiagStat [28] для расчета оценочных способностей (СТ). Применение ПДТ при оценке ФР других ССЗ с подробным его описанием опубликованы [10,16-19,26].

Определяемые в DiagStat [28] точность и прогностичность исследуемого скрининг-теста имеют 2 группы оценочных показателей и их диаметрально противоположных оценок, показывающих его возможность обнаруживать доклиническое течение ССЗ. Оценки точности создают 2 контр-пары: чувствительность (SeСТ) и контр-чувствительность (coSeСТ), специфичность (SpСТ) и контр-специфичность (coSpСТ), которые можно учитывать в процентах или в соотношении части к целому [29,30]. Показатели прогностичности тоже делятся на 2 контр-пары: прогностичность «позитивов» (PPVСТ) и контр-прогностичность «позитивов» (coPPVСТ), прогностичность «негативов» (NPVСТ) и контр-прогностичность «негативов» (coNPV). Программа DiagStat [28] кроме этих показателей определяет (Prev) – распространенность латентно протекающей болезни в изучаемой популяции: f(МИ+)=(a+с)/n – как долю лиц с болезнью (МИ) среди всех обследованных, что важно для количественной и визуальной сравнительной оценки способности изучаемого ФР на нее влиять.

Взаимозависимость точности и прогностичности отображается двумя контр-парами: отношением правдоподобий для «позитивов» (LRСТ [+]) и для «негативов» (LRСТ[–]), у которых также есть показатели-антиподы. Отношения правдоподобий измеряют вероятность ССЗ (МИ) шансами «за»/«против» [26].

Если в доверительный интервал (ДИ) оценки SeСТ, coSeСТ, SpСТ,, coSpСТ изучаемого триггера МИ, согласно методике ПДТ, не попадает малоинформативное числовое значение 0,5, то результат их считают значимым. В противном случае результат является не значимым [26].

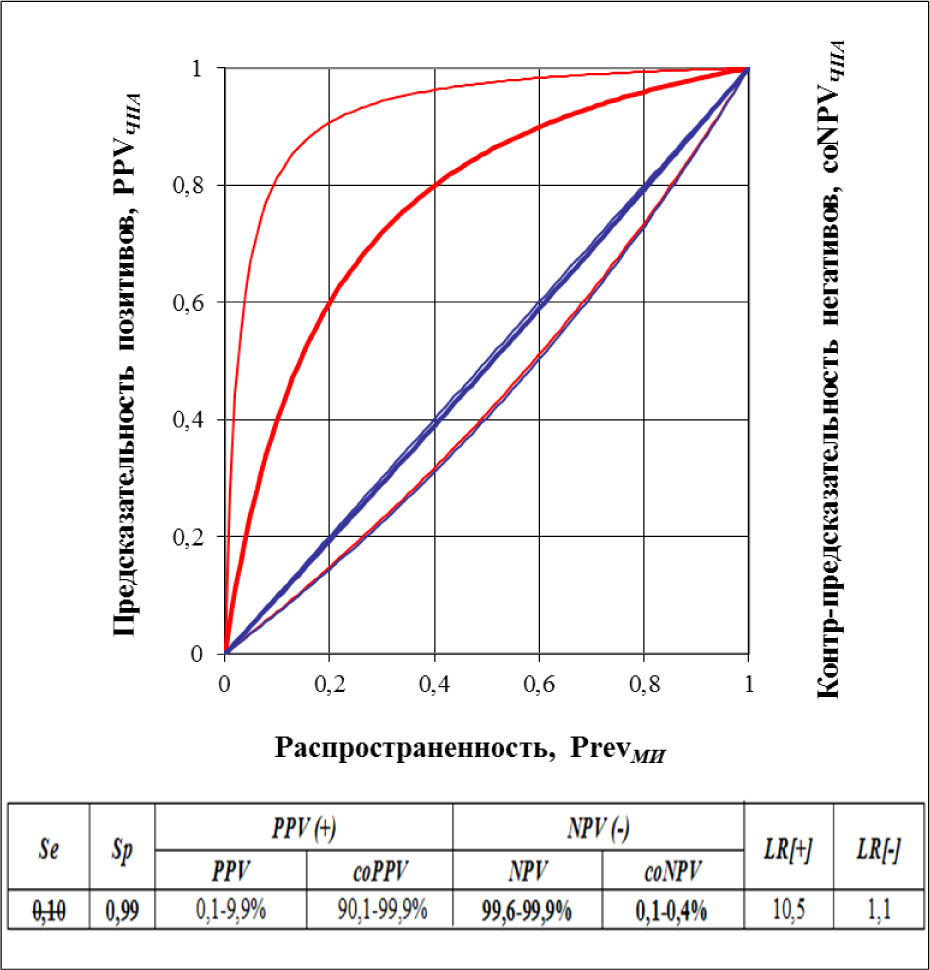

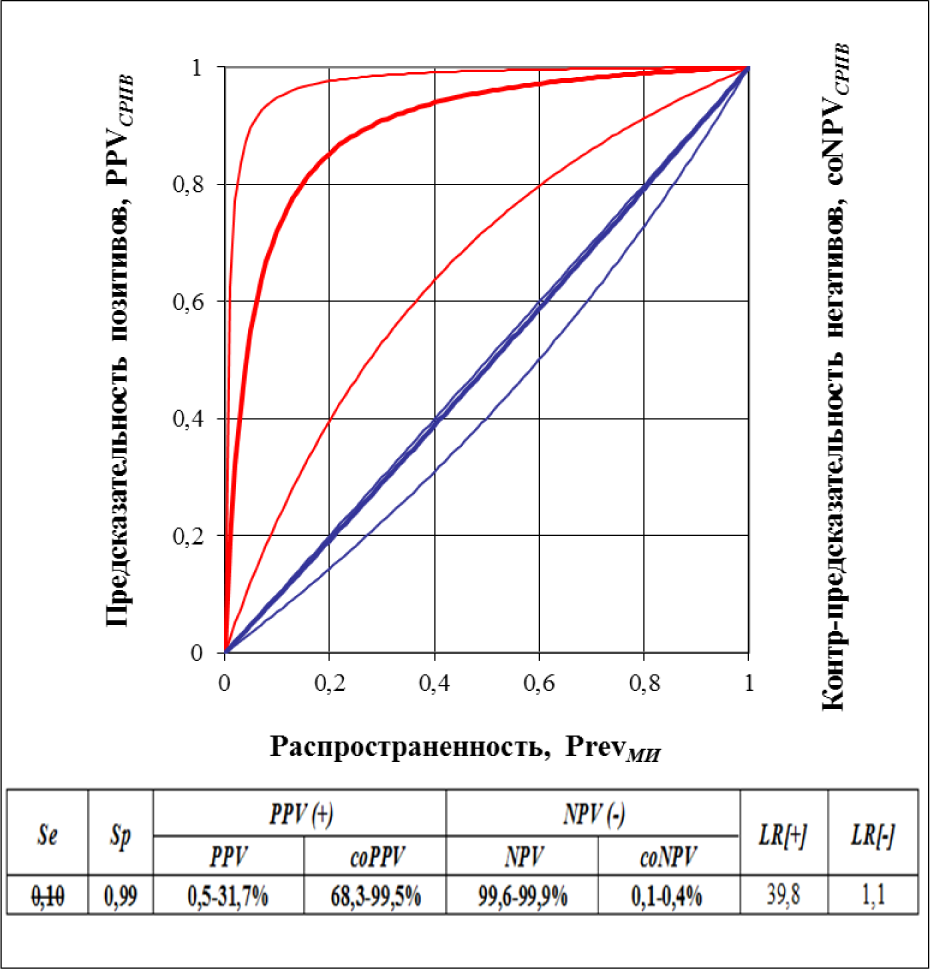

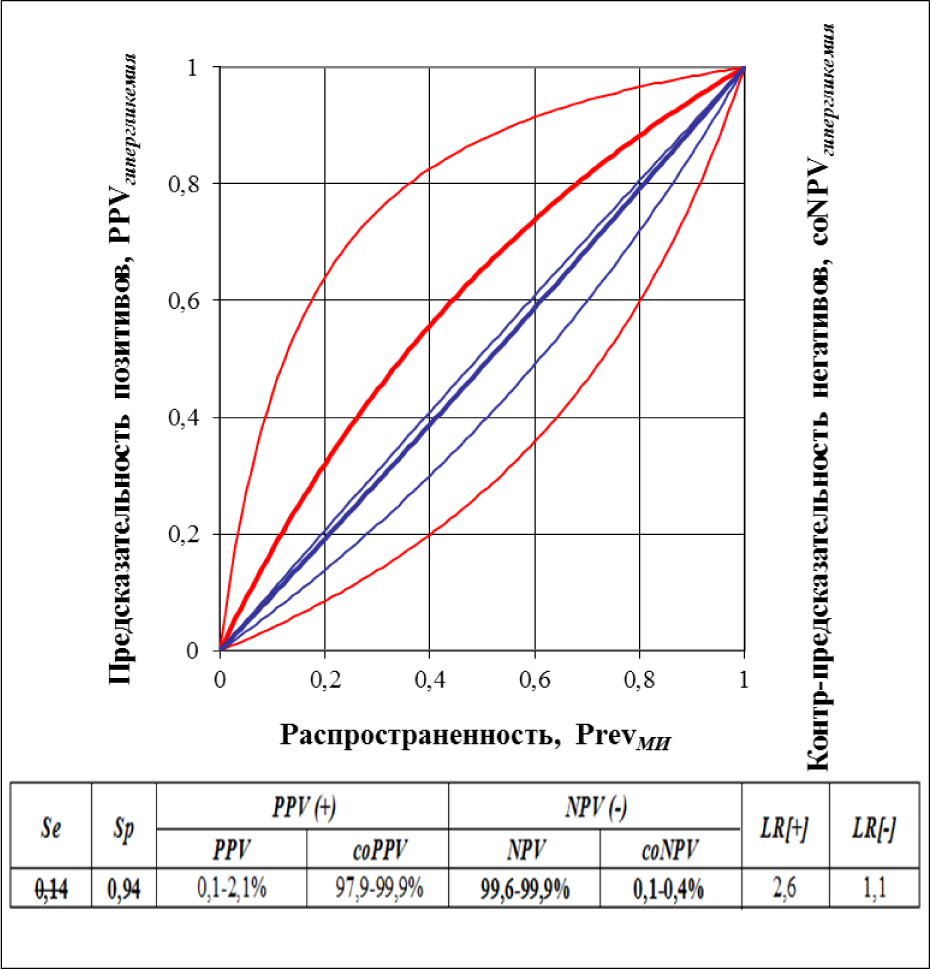

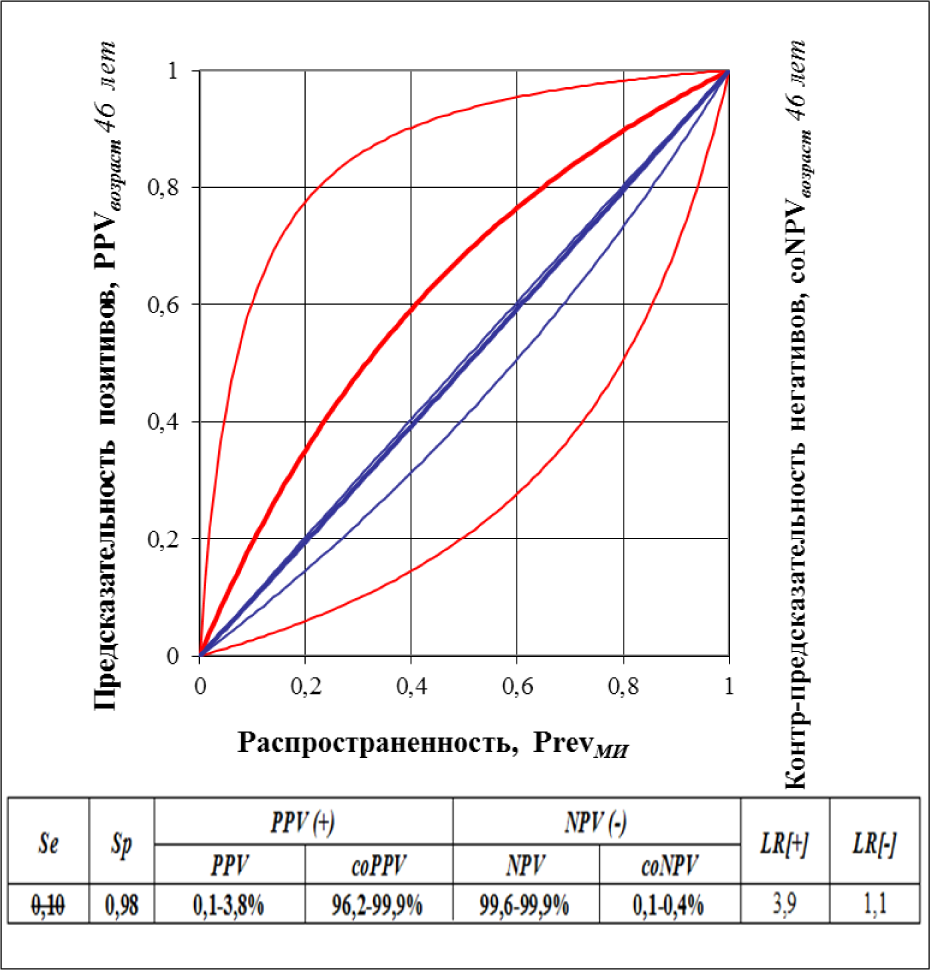

Если ДИ прогностичности позитивного результата PPVСТ «перекрывается» ДИ распространённости МИ Prev, то его считают неинформативным значением, так как PPVСТ=Prev [26]. Это видно также на графиках (рис. 2-10). Если негативный результат NPVСТ не снижает вероятность МИ coPrev в популяции, то такое значение тоже признают неинформативным: NPVСТ=coPrev [26]. Графики PPVСТ и NPVСТ скрининг-теста должны быть очевидно отличными от Prev, расположенной в центральной части диаграммы. Влияние триггера на распространенность МИ должно быть заметно по отклонению графика скрининг-теста от популяционной Prev.

Для отношений правдоподобий позитивных и негативных результатов МИ LRСТ[+] и LRСТ[-] неинформативным числом признается значение единицы. Учет полученных данных выполняется аналогично [26].

Практическую полезность скрининг-теста также определяют по вербальным шкалам в значениях долей для SeСТ и SpСТ от 0 до 1,0 [26]. Учитывать оценку начинают с 0,7 до 0,9 как умеренную, от 0,9 до 1,0 – как высокую. В вербальных шкалах LRСТ[+] и LRСТ[–] рассматривают в диапазонах от 1 до 1000. Значимой считают от 10 до 33 как умеренную, от 33 до 100 – как высокую, от 100 до 1000 и более – как очень высокую и идеальную. Рассчитанные DiagStat [28] оценки скрининг-тестов предикторов МИ показаны на рис. 2-10. В основном ФР МИ имели низкую чувствительность (SeСТ) и высокую или умеренную специфичность (SpСТ) ПДТ. Согласно применяемому методу [26] показатель SeСТ способен «чувствовать» доклиническое течение МИ и показывает частоту «позитивов» среди лиц с этим исходом. При оценке ФР по этой методике следует не забывать, что SeСТ показывает распространённость позитивов (СТ+), в данном случае ФР, вызвавшего МИ среди лиц, у которых этот исход наступил. То есть SeСТ показывает кумуляцию, экспозицию (дозу) предиктора в экспонированной группе пациентов [7,10,15,19], способную вызвать ожидаемую болезнь в диапазоне вероятности этого события, который определяется показателями PPVСТ и NPVСТ. Заключительным этапом метода [26,28] и полезным зрительным инструментом выяснения опасного влияния ФР МИ на его популяционную распространенность является графическая оценка предикторов МИ как скрининг-тестов. В нашем исследовании конфаундеры МИ: ГГ, курение, возраст 46 лет захватывают зону популяционной распространенности Prev МИ на графике (рис. 8-10). О 4-х негативных эффектах конфаундеров мы писали ранее [11]. Другие предикторы не накрывают зону популяционной распространенности МИ Prev, что показывает их инвазивную опасность в отношении МИ. Вместе с тем, ни один из оцененных предикторов МИ не достиг значимого уровня чувствительности (SeСТ) показывающего экспозиционную дозу фактора, что указывает необходимость ее выяснения на выборке большей численности или такого же размера, но в течении более долгого времени до получения значимого результата при постоянном программном отслеживании ФР в популяции. Поэтому в нашем случае нужно ориентироваться на гарантии отрицательных результатов, достигших уровня статистической значимости, так как они указывают возможную безопасность, в случае если у индивидуума и в популяции данный триггер будет отсутствовать. Метод ПДТ показывает точечные оценки экспозиции ФР ССЗ в конкретное время в исследуемой популяции. При отслеживании и перерасчетах через определенные промежутки времени значения показателей будут изменяться, показывая положительную или отрицательную динамику и эффективность проведения мер лечебно-профилактической направленности.

Поскольку нормативные документы не устанавливают в обязательном порядке определение предикторов ЧПА и СРПВ>12 м/с у РЛБ, необходимо их целенаправленно выявлять для дальнейшей коррекции. Это особенно важно, если скрининг таких предикторов будет осуществляться с целью предотвращения других ССЗ, для которых они также являются предшественниками [7,10,16-19]. Максимальная вероятность МИ (31,7%) в ДИ 99% триггера СРПВ>12 м/с статистически значима. Определение предиктора ЧПА заключается в выявлении систематического суточного потребления алкоголя, больше неопасной нормы ВОЗ. Для мужчин это не более 2 стандартных доз алкоголя в сутки. Одна доза равна 18 мл или 13,7 г этанола. ЧПА следует диагностировать выполнением алгоритма диагностики хронической алкогольной интоксикации [7,10,16-19,31]. Остальные предикторы МИ также нужно выявлять для принятия мер профилактики к экспонированным РЛБ ввиду имеющихся методик определения этих ФР с отслеживанием динамики их экспозиции в автоматизированных программах.

Заключение

Предикторы МИ (ГМЛЖ, ЧПА, СРПВ>12 м/с, ГГ, возраст 46 и 60 лет) имея высокую и умеренную (АГ, возраст 46-66 лет) специфичность в отношении отсутствия возникновения МИ у лиц, имеющих отрицательный тест на наличие этих факторов, гарантируют отсутствие МИ с вероятностью 99,6-99,9% если этих факторов не будет у пациента. Все предикторы МИ (кроме курения) обладают низкой чувствительностью. Этот показатель показывает экспозицию (дозу) фактора в популяции, способную вызвать МИ и дает возможность прогнозировать события МИ в популяции, в частном порядке и принимать управленческие решения профилактического направления и оказания медицинской помощи. При взвешивании результатов скрининг-исследования в отношении работника операторской профессии по этой методике следует ориентироваться на значимую вероятность возникновения или отсутствия МИ при наличии или отсутствии у пациента фактора этого заболевания. Предиктор возраст 60 лет в отличие от других предикторов МИ в 68,8 раз увеличивает шансы латентного формирования и возникновения МИ, против его отсутствия после получения у пациента положительного результата ПДТ.

Рис. 2. Кривые PPVСТ ЧПА и coNPVСТ ЧПА в сравнении с PrevМИ

Рис. 3. Кривые PPVСТ СРПВ и coNPVСТ СРПВ в сравнении с PrevМИ

Рис. 4. Кривые PPVСТ АГ и coNPVСТ АГ в сравнении с PrevМИ

Рис. 5. Кривые PPVСТ ГМЛЖ и coNPVСТ ГМЛЖ в сравнении с PrevМИ

Рис. 6. Кривые PPVСТ ВОЗРАСТ 46-66 лет и coNPVСТ ВОЗРАСТ 46-66 лет в сравнении с PrevМИ

Рис. 7. Кривые PPVСТ 60 лет и coNPVСТ 60 лет в сравнении с PrevМИ

Рис. 8. Кривые PPVСТ КУРЕНИЕ и coNPVСТ КУРЕНИЕ в сравнении с PrevМИ

Рис. 9. Кривые PPVСТ ГГ и coNPVСТ ГГ в сравнении с PrevМИ

Рис. 10. Кривые PPVСТ 46 лет и coNPVСТ 46 лет в сравнении с PrevМИ

Примечание: Результаты, не прошедшие вербальную оценку, зачеркнуты. Оценки рассчитаны в ДИ 99%. В тексте и графиках используются оригинальные аббревиатура и термины методологии и программы DiagStat [26, 28].

Se (чувствительность) определяется тем, насколько часто выявляются позитивные результаты у обследуемых с латентным течением МИ – специфической эндотелиальной дисфункций [6, 11, 32-35] в церебральных сосудах до появления клиники, то есть в какой мере тест способен обнаружить наличие скрытого течения МИ;

Sp (специфичность) определяется тем, насколько часто выявляются негативные результаты у обследуемых без латентно протекающего МИ, то есть в какой мере тест может определить отсутствие скрытого течения МИ;

PPV (прогностическая значимость «позитивов») – корректность ПДТ верно предсказать наличие доклинического течения МИ у обследуемого с «позитивным» результатом;

соPPV (контр-прогностическая значимость) – вероятность ошибочной диагностики отсутствия доклинического течения МИ у обследуемого с «позитивным» результатом;

NPV (прогностическая значимость «негативов») – корректность предсказания отсутствия доклинического течения МИ у обследуемого с «негативным» результатом;

соNPV (контр-прогностическая значимость «негативов») – вероятность ошибочного выявления доклинического течения МИ у обследуемого с «негативным» результатом;

LR[+] – отношение выявленных «позитивов» среди лиц с доклиническим течением МИ к таковым среди лиц без латентного течения МИ, показывающее, как изменяются шансы на наличие скрытого течения МИ после положительного теста;

LR[–] – отношение «негативов» среди лиц без доклинического течения МИ к таковым среди лиц с латентным течением МИ, указывающее на повышение шансов отсутствия скрытого течения МИ после отрицательного теста;

ЧПА – чрезмерное потребление алкоголя;

МИ – мозговой инсульт;

СРПВ – скорость распространения пульсовой волны более 12 м/сек;

АГ – артериальная гипертензия;

ГМЛЖ – гипертрофия миокарда левого желудочка;

ГГ – гипергликемия;

СТ – скрининг-тест.

Список литературы

1. Мачинский П.А., Плотникова Н.А., Ульянкин В.Е., Кемайкин С.П., Рыбаков А.Г. Сравнительная характеристика показателей смертности и летальности от ишемического и геморрагического инсультов в России. Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. Патологическая анатомия 2019: 51(3): 101-118, doi: 10.21685/2072-3032-2019-3-10

2. Статистика здравоохранения и информационные системы. Причины смертности. WHO regions – данные ВОЗ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.who.int/healthinfo/lobal_ burden_disease/estimates/en/

3. Скворцова В.И., Шетова И.М., Какорина Е.П., Камкин Е.Г., Бойко Е.Л., Алекян Б.Г., Иванова Г.Е., Шамалов Н.А., Дашьян В.Г., Крылов В.В. Снижение смертности от острых нарушений мозгового кровообращения в результате реализации комплекса мероприятий по совершенствованию медицинской помощи пациентам с сосудистыми заболеваниями в Российской Федерации. Профилактическая медицина 2018: 21(1): 4-10, doi: 10.17116/profmed20182114-10

4. Денисов И.Н., Кандыба Д.В., Кузнецова О.Ю. Диагностика и тактика при инсульте в условиях общей врачебной практики, включая первичную и вторичную профилактику. Клинические рекомендации утверждены на IV Всероссийском съезде врачей общей практики (семейных врачей) Российской Федерации 15 ноября 2013 года, г. Казань. 2013. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.roszdravnadzor.ru/i/upload/images/2015/9/17/1442485136.0604-1-23992.doc

5. Игнатьева В.И., Вознюк И.А., Шамалов Н.А., Резник А.В., Виницкий А.А., Деркач Е.В. Социально-экономическое бремя инсульта в Российской Федерации. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова 2023; 123(8‑2): 5‑15, doi: 10.17116/jnevro20231230825

6. Лазуткина А.Ю. Континуум мозгового инсульта и резистентной артериальной гипертензии. Хабаровск: ДВГМУ, 2019. 188 с.

7. Лазуткина А.Ю. Прогнозирование сердечно-сосудистых заболеваний и их исходов у работников локомотивных бригад Забайкальской железной дороги (Результаты 6-летнего проспективного наблюдения). Автореф. дисс. на соискание ученой степени к.м.н. Чита, 2017. 22 с.

8. Кардиоваскулярная профилактика 2017. Российские национальные рекомендации. Российский кардиологический журнал 2018; (6): 7-122, doi: 10.15829/1560-4071-2018-6-7-122

9. Schachinger V., Britten M.B., Zeiger A.M. Prognostic impact of coronary vasodilator dysfunction on adverse long-term outcome of coronary heart disease. Circulation 2000; 101(16): 1899-1906 , doi: 10.1161/01.cir.101.16.1899

10. Лазуткина А.Ю. Определение экспозиции факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний у работников локомотивных бригад Забайкальской железной дороги. Сибирский научный медицинский журнал 2024; 44(5): 209-221, doi: 10.18699/SSMJ20240525

11. Лазуткина А.Ю. Четыре вида деструктивного влияния конфаундинг-эффектов кардиоренального континуума. Медицина 2024; 12(2): 25-47, doi: 10.29234/2308-9113-2024-12-2-25-47

12. Бойцов С.А., Драпкина О.М. Современное содержание и совершенствование стратегии высокого сердечно-сосудистого риска в снижении смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Терапевтический архив 2021; 93(1): 4-6, doi: 10.26442/00403660.2021.01.200543

13. Elizabeth Abram. Screening and Diagnostic Tests. Medscape: Medscape Access. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://emedicine.medscape.com/article/773832-overview#aw2aab6b5 http://emedicine.medscape.com/article/773832-overview#aw2aab6b5 (дата обращения 05.02.2023) .

14. Wіlson J.M.G., Jungner G. Prіncіples and Practіce of Screenіng for Dіsease. WHO Chronіcle. 1968; 22(11): 473.

15. Эпидемиологический словарь. Под ред. Джона М. Ласта. М.: Глобус, 2009. 316 с.

16. Лазуткина А.Ю. Оценка качества скрининг-теста предикторов острого коронарного синдрома. Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики 2023; (2): 176-189, doi: 10.24412/2312-2935-2023-2-176-189

17. Лазуткина А.Ю. Оценка качества скрининг-теста предикторов внезапной сердечной смерти. Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики 2023; (3): 149-165, doi: 10.24412/2312-2935-2023-3-149-165

18. Лазуткина А.Ю. Оценка качества скрининг-теста предикторов ишемической болезни сердца. Acta biomedica scientifica 2024; 9(3): 188-202, doi: 10.29413/ABS.2024-9.3.19

19. Лазуткина А.Ю. Метод определения экспозиции латентного чрезмерного потребления алкоголя в коллективах операторских профессий, влияние этого фактора на сердечно-сосудистую заболеваемость и смертность. Медицина 2024; 12(3): 25-44, doi: 10.29234/2308-9113-2024-12-3-25-44

20. Диагностика и лечение артериальной гипертензии: рекомендации РМОАГ и ВНОК. Кардиоваскулярная терапия и профилактика 2008; 7(6) (прил. 2): 1-32 .

21. Кардиоваскулярная профилактика: рекомендации ВНОК. Кардиоваскулярная терапия и профилактика 2011; 10(6S2): 2-64.

22. Приказ Минздравсоцразвития РФ № 796 от 19.12.2005 г. «Об утверждении перечня медицинских противопоказаний к работам, непосредственно связанным с движением поездов и маневровой работой». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base.consultant.ru/ http://base.consultant.ru

23. Shen X., Wang C., Zhou X., Zhou W., Hornburg D., Wu S., Snyder M.P. Nonlinear dynamics of multi-omics profiles during human aging. Nat Aging 2024; 4(11): 1619-1634, doi: 10.1038/s43587-024-00692-2

24. Oh H.S.H., Rutledge J., Nachun D., et al. Organ aging signatures in the plasma proteome track health and disease. Nature 2023: 624(7990): 164-172, doi: 10.1038/s41586-023-06802-1

25. Румянцев П.О., Саенко В.А., Румянцева У.В., Чекин С.Ю. Статистические методы анализа в клинической практике. Часть II. Анализ выживаемости и многомерная статистика. Проблемы эндокринологии 2009; 55(6): 48-56.

26. Тишков А.В., Хромов-Борисов Н.Н., Комашня А.В., Марченкова Ф.Ю., Семенова Е.М., Эюбова Н.И., Делакова Е.А., Быхова А.В. Статистический анализ таблиц 2×2 в диагностических исследованиях. СПб.: СПбГМУ; 2013; 20 с.

27. Заболотских В.В., Васильев А.В., Терещенко Ю.П. Синергические эффекты при одновременном воздействии физических и химических факторов. Известия Самарского научного центра Российской академии наук 2016; 18(5-2): 290-295.

28. Хромов-Борисов Н.Н., Тишков А.В., Комашня А.В., Марченкова Ф.Ю., Семенова Е.М. Статистический анализ клинических исследований: таблица 2×2. Версия 1.0. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2012616821, 31.07.2012 г.

29. Яковлева А.В. Экономическая статистика: учебное пособие. М.: Экзамен, 2005. 208 с.

30. Токарев Ю.А., Шерстобитова Г.И. Теория статистики: учебное пособие. Самара: Самарский государственный технический университет, 2014. 57 с.

31. Петров Д.В. Диагностика, лечение и профилактика расстройств, вызванных употреблением алкоголя. Ярославль, 2002. 134 с.

32. Лазуткина А.Ю. Происхождение и формирование ранних изменений сетчатки глаза под воздействием факторов атеросклероза. Атеросклероз 2023; 19(4): 385-403, doi: 10.52727/2078-256X-2023-19-4-385-403

33. Лазуткина А.Ю. Патогенетические механизмы сниженной скорости клубочковой фильтрации. Патогенез 2023; 21(3): 19-27, doi: 10.25557/2310-0435.2023.03.19-27

34. Лазуткина А.Ю. Формирование и прогрессирование микроальбуминурии. Артериальная гипертензия 2024; 30(6): 562-576. doi: 10.18705/1607-419X-2024-2418

35. Лазуткина А.Ю. Происхождение и прогрессирование креатининемии у мужчин трудоспособного возраста, работников локомотивных бригад. Терапия 2024; 10(9): 88-101. doi: 10.18565/therapy.2024.9.88-101

Quality assessment of the screening test for cerebral stroke predictors

Authors

Lazutkina A. Yu.

MD, PhD, Leading inspector-physician, Department of Organization of Medical Care1; Junior Researcher2

ORCID: 0000-0003-3024-8632

1 - Far Eastern Directorate of Healthcare – a structural subdivision of the Central Directorate of Healthcare – a branch of Russian Railways, Khabarovsk, Russian Federation

2 - Research Laboratory of Biomechanics and Determination of Human Capabilities, Far Eastern State Academy of Physical Culture of the Ministry of Sports of the Russian Federation, Khabarovsk, Russian Federation

Corresponding Author

Lazutkina Anna; e-mail: Lazutkina_AU59@mail.ru

Funding

The study had no sponsorship.

Conflict of interest

None declared.

Abstract

Introduction. Cerebral stroke is an important unsolved problem. An employee of a locomotive crew operating a locomotive cannot perform his functions and ensure the safety of the transportation process in case of a cerebral stroke. Medical expert commissions do not guarantee the absence of a cerebral stroke in an employee during his work. Aim. To assess the quality of the screening test for predictors of stroke using statistical quality control of the verified diagnostic test (with binary outcomes). Materials and methods. 19 cases of cerebral stroke were registered among the respondents during the 2008-2013 follow-up of 22 clinical and anamnestic items of 7,959 initially healthy men who were employees of locomotive crews of the Trans-Baikal Railway aged 18-66 years old. Statistical analysis identified the following predictors of cerebral stroke: smoking, hyperglycemia, arterial hypertension, left ventricular myocardial hypertrophy, excessive alcohol consumption, pulse wave velocity over 12 m/s, age 46-66 years, as well as critical age periods of 46 and 60 years old, the latter being studied as separate factors. DiagStat software evaluated their predictive ability for use in screening tests. Results. Predictors of cerebral stroke have high and moderate specificity regarding the absence of latent stroke formation in those who do not have them with a probability of 99.6-99.9%. The «age of 60 years old» predictor increases the odds of stroke occurrence by 68.8 times, against its absence, after the patient receives a positive result of a verified diagnostic test in a patient. Conclusion. When making a decision regarding an employee who operates a locomotive, one should focus on both the probability of a stroke and the absence of this probability in the presence or the absence of the risk factor cerebral stroke in a patient. It is necessary to carry out a targeted search for the predictors of a cerebral stroke such as a pulse wave velocity of more than 12 m/s and excessive alcohol consumption, since the detection of these factors among workers of locomotive crews is not stipulated. Other predictors of cerebral stroke need to be identified and eliminated, as there are techniques for this.

Key words

cerebral stroke, predictors, smoking, arterial hypertension, pulse wave velocity, hyperglycemia, left ventricular hypertrophy, prediction, alcohol, age, screening

DOI

References

1. Machinskiy P.A., Plotnikova N.A., Ul'yankin V.E., Kemaykin S.P., Rybakov A.G. Sravnitel'naya harakteristika pokazatelej smertnosti i letal'nosti ot ishemicheskogo i gemorragicheskogo insul'tov v Rossii. [Comparative characteristics of the indicators of mortality and lethality from ischemic and hemorrhagic insult in Russia.] Izvestiya vysshih uchebnyh zavedenij. Povolzhskij region. Medicinskie nauki. Patologicheskaya anatomiya [University proceedings. Volga region. Medical sciences. Morbid anatomy] 2019: 51(3): 101-118, doi: 10.21685/2072-3032-2019-3-10 (In Russ.)

2. Statistika zdravoohraneniya i informacionnye sistemy. Prichiny smertnosti. [Healthcare statistics and information systems. Causes of mortality. The WHO regions – the WHO data.] Available at: http://www.who.int/healthinfo/ g lobal_burden_disease/estimates/en/ (In Russ.)

3. Skvortsova V.I., Shetova I.M., Kakorina E.P., Kamkin E.G., Boiko E.L., Alekyan B.G., Ivanova G.E., Shamalov N.A., Dash'jan V.G., Krylov V.V. Snizhenie smertnosti ot ostryh narushenij mozgovogo krovoobrashcheniya v rezul'tate realizacii kompleksa meropriyatij po sovershenstvovaniyu medicinskoj pomoshchi pacientam s sosudistymi zabolevaniyami v Rossijskoj Federacii. [Reduction in stroke death rates through a package of measures to improve medical care for patients with vascular diseases in the Russian Federation.] Profilakticheskaya Meditsina [Preventive medicine] 2018; 21(1): 4‑10, doi: 10.17116/profmed20182114-10 (In Russ.)

4. Denisov I.N., Kandyba D.V., Kuznetsova O.Yu. Diagnostika i taktika pri insul'te v usloviyah obshchej vrachebnoj praktiki, vklyuchaya pervichnuyu i vtorichnuyu profilaktiku. [Diagnostics and tactics at stroke in conditions of general medical practice, including primary and secondary prevention.] Klinicheskie rekomendacii utverzhdeny na IV Vserossijskom s”ezde vrachej obshchej praktiki (semejnyh vrachej) Rossijskoj Federacii 15 noyabrya 2013 goda, g. Kazan' [Clinical recommendations approved at the IV All-Russian Congress of General Practitioners (Family Doctors) of the Russian Federation on November 15, 2013, Kazan.] 2013. Available at: http://www.roszdravnadzor.ru/i/upload/images/2015/9/17/1442485136.0604-1-23992.doc (In Russ.)

5. Ignatyeva V.I., Voznyuk I.A., Shamalov N.A., Reznik A.V., Vinitskiy A.A., Derkach E.V. Social'no-ekonomicheskoe bremya insul'ta v Rossijskoj Federacii. [Social and economic burden of stroke in Russian Federation.] Zhurnal nevrologii i psihiatrii im. S.S. Korsakova [S.S. Korsakov Journal of Neurology and Psychiatry] 2023; 123(8‑2): 5‑15, doi: 10.17116/jnevro20231230825 (In Russ.)

6. Lazutkina A.Yu. Kontinuum mozgovogo insul'ta i rezistentnoy arterial'noy gipertenzii. [Continuum of cerebral stroke and resistant arterial hypertension.] Khabarovsk: DVGMU, 2019. (In Russ.)

7. Lazutkina A.Yu. Prognozirovaniye serdechno-sosudistykh zabolevaniy i ikh iskhodov u rabochikh lokomotivnykh brigad Zabaykal'skoy zheleznoy dorogi (Rezul'taty 6-letnego prospektivnogo nablyudeniya). Avtoref. diss. na soiskanie uchenoj stepeni k.m.n. [Prediction of cardiovascular diseases and their outcomes in workers of locomotive crews of the Trans-Baikal Railway (Results of a 6-year prospective observation).] Author’s abstract, PhD Thesis. Chita, 2017. 22 p. (In Russ.)

8. Kardiovaskulyarnaya profilaktika 2017. Rossijskie nacional'nye rekomendacii. [Cardiovascular prevention 2017. National guidelines.] Rossijskij kardiologicheskij zhurnal [Russ. Journal of Cardiology] 2018; (6): 7-122, doi: 10.15829/1560-4071-2018-6-7-122 (In Russ.)

9. Schachinger V., Britten M.B., Zeiger A.M. Prognostic impact of coronary vasodilator dysfunction on adverse long-term outcome of coronary heart disease. Circulation 2000; 101(16): 1899-1906, doi: 10.1161/01.cir.101.16.1899

10. Lazutkina AYu. Opredelenie ekspozicii faktorov riska serdechno-sosudistyh zabolevanij u rabotnikov lokomotivnyh brigad Zabajkal'skoj zheleznoj dorogi. [Determining cardiovascular disease risk factor exposure among locomotive crew workers of the Trans-Baikal Railway.] Sibirskij nauchnyj medicinskij zhurnal [Siberian Scientific Medical Journal] 2024; 44(5): 209-221, doi: 10.18699/SSMJ20240525 (In Russ.)

11. Lazutkina A.Yu. Chetyre vida destruktivnogo vliyaniya konfaunding-effektov kardiorenal'nogo kontinuuma. [Four Types of Destructive Influence of Confounding Effects of the Cardiorenal Continuum.] Medicina 2024; 12(2): 25-47, doi: 10.29234/2308-9113-2024-12-2-25-47 (In Russ.)

12. Boytsov S.A., Drapkina O.M. Sovremennoe soderzhanie i sovershenstvovanie strategii vysokogo serdechno-sosudistogo riska v snizhenii smertnosti ot serdechno-sosudistyh zabolevanij. [Modern content and improvement of high cardiovascular risk strategy in reducing mortality from cardiovascular diseases.] Terapevticheskij arhiv [Therapeutic archive] 2021; 93(1): 4-6. doi: 10.26442/00403660.2021.01.200543 (In Russ.)

13. Elizabeth Abram. Screening and Diagnostic Tests. Medscape: Medscape Access. Available at: http://emedicine.medscape.com/article/773832-overview#aw2aab6b5 Assessed: 05.02.2023.

14. Wіlson J.M.G., Jungner G. Prіncіples and Practіce of Screenіng for Dіsease. WHO Chronіcle. 1968; 22(11): 473.

15. Epidemiologicheskij slovar.' [Epidemiological dictionary] Ed. John M. Last. Moscow, 2009. (In Russ.)

16. Lazutkina A.Yu. Ocenka kachestva skrining-testa prediktorov ostrogo koronarnogo sindroma. [Quality assessment of the screening test for predictors of acute coronary syndrome.] Sovremennye problemy zdravoohraneniya i medicinskoj statistiki [Current problems of health care and medical statistics] 2023; (2): 176- 189, doi: 10.24412/2312-2935-2023-2-176-189 (In Russ.)

17. Lazutkina A.Yu. Otsenka kachestva skrining-testa prediktorov vnezapnoy serdechnoy smerti. [Quality assessment of the screening test for sudden cardiac death predictors.] Sovremennye problemy zdravoohraneniya i medicinskoj statistiki [Current problems of health care and medical statistics] 2023; (3): 149-165, doi: 10.24412/2312-2935-2023-3-149-165 (In Russ.)

18.Lazutkina A.Yu. Ocenka kachestva skrining-testa prediktorov ishemicheskoj bolezni serdca. [Quality assessment of the screening test for predictors of coronary heart disease.] Acta biomedica scientifica 2024; 9(3): 188-202, doi: 10.29413/ABS.2024-9.3.19 (In Russ.)

19. Lazutkina A.Yu. Metod opredeleniya ekspozicii latentnogo chrezmernogo potrebleniya alkogolya v kollektivah operatorskih professij, vliyanie etogo faktora na serdechno-sosudistuyu zabolevaemost' i smertnost'. [Method for Determining the Exposure to Latent Excessive Alcohol Consumption in Groups of Operator Professions, the Impact of the Factor on Cardiovascular Morbidity and Mortality.] Medicina 2024; 12(3): 25-44, doi: 10.29234/2308-9113-2024-12-3-25-44 (In Russ.)

20. Diagnostika i lecheniye arterial'noy gipertenzii: rekomendatsii RMOAG i VNOK. [Diagnosis and treatment of arterial hypertension. Recommendations of RMSAH and RSSC.] Kardiovaskulyarnaya terapiya i profilaktika [Cardiovascular Therapy and Prevention] 2008; 7(6S2): 1-32 (In Russ.)

21. Kardiovaskulyarnaya profilaktika: rekomendacii VNOK. [Cardiovascular prevention. Recommendations of RSSH.] Kardiovaskulyarnaya terapiya i profilaktika [Cardiovascular Therapy and Prevention] 2011; 10(6S2): 1-64. (In Russ.)

22. Prikaz Minzdravsotsrazvitiya RF № 796 ot 19.12.2005 g. «Ob utverzhdenii perechnya meditsinskikh protivopokazaniy k rabotam, neposredstvenno svyazannym s dvizheniyem poyezdov i manevrovoy rabotoy». [Order of the Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation № 796 dated December 19, 2005 «On approval of the list of medical contraindications for work directly related to the movement of trains and shunting work».] Available at: http://base.consultant.ru (In Russ.)

23. Shen X., Wang C., Zhou X., Zhou W., Hornburg D., Wu S., Snyder M.P. Nonlinear dynamics of multi-omics profiles during human aging. Nat Aging 2024; 4(11): 1619-1634, doi: 10.1038/s43587-024-00692-2. PMID: 39143318

24. Oh H.S.H., Rutledge J., Nachun D., et al. Organ aging signatures in the plasma proteome track health and disease. Nature 2023: 624(7990): 164-172, doi: 10.1038/s41586-023-06802-1

25. Rumyantsev P.O., Saenko V.A., Rumyantseva U.V., Chekin S.Yu. Statisticheskie metody analiza v klinicheskoj praktike. Chast' II. Analiz vyzhivaemosti i mnogomernaya statistika. [Statistical methods for the analyses in clinical practice. Part 2. Survival analysis and multivariate statistics.] Problemy endokrinologii [Problems of Endocrinology] 2009; 55(6): 48-56. (In Russ.)

26. Tishkov A.V., Khromov-Borisov N.N., Komashnya A.V., Marchenkova F.Yu., Semenova E.M., E`yubova N.I., Delakova E.A., By`xova A.V. Statisticheskij analiz tablic 2×2 v diagnosticheskih issledovaniyah. [Stat Analysis of 2×2 Tables in Diagnostic Studies.] Saint-Petersburg.: SPbGMU; 2013. (In Russ.)

27. Zabolotskikh V.V., Vasil'ev A.V., Tereshchenko Yu.P. Sinergicheskie effekty pri odnovremennom vozdejstvii fizicheskih i himicheskih faktorov. [Synergetic effects during combined impact of physical and chemical factors.] Izvestiya Samarskogo nauchnogo centra Rossijskoj akademii nauk [The Proceeding of the Samara Scientific Center of Russian Academy of Science] 2016; 18(5-2): 290-295. (In Russ.)

28. Khromov-Borisov N.N., Tishkov A.V., Komashnya A.V., Marchenkova F.Yu., Semenova E.M. Statisticheskij analiz klinicheskih issledovanij: tablica 2×2. Versiya 1.0. [Statistical analysis in clinical trials: a 2×2 table. Version 1.0.]. Svidetel'stvo o gosudarstvennoj registracii programmy dlya EVM. [Certificate of the State Registration for the Computer Programs] No. 2012616821, July 31, 2012. (In Russ.)

29. Yakovleva A.V. Ekonomicheskaya statistika: uchebnoye posobiye. [Economic statistics: textbook.] Moscow: Ekzamen, 2005. (In Russ.)

30. Tokarev Yu.A., Sherstobitova G.I. Teoriya statistiki: uchebnoye posobiye. [Theory of statistics: textbook.] Samara: Samarskiy gosudarstvennyy tekhnicheskiy universitet, 2014. (In Russ.)

31. Petrov D.V. Diagnostika, lechenie i profilaktika rasstrojstv, vyzvannyh upotrebleniem alkogolya. [Diagnosis, treatment and prevention of alcohol use disorders.] Yaroslavl`: 2002. (In Russ.)

32. Lazutkina A.Yu. Proiskhozhdenie i formirovanie rannih izmenenij setchatki glaza pod vozdejstviem faktorov ateroskleroza. [Origin and formation of early changes in the retina under the influence of atherosclerosis factors.] Ateroskleroz [Atherosclerosis] 2023; 19(4): 385-403, doi: 10.52727/2078-256X-2023-19-4-385-403 (In Russ.)

33. Lazutkina A.Yu. Patogeneticheskie mekhanizmy snizhennoj skorosti klubochkovoj fil'tracii. [Pathogenetic mechanisms of reduced glomerular filtration rate.] Patogenez [Pathogenesis] 2023; 21(3): 19-27, doi: 10.25557/2310-0435.2023.03.19-27 (In Russ.)

34. Lazutkina A.Yu. Formirovanie i progressirovanie mikroal'buminurii. [Formation and progression of microalbuminuria.] Arterial’naya Gipertenziya [Arterial Hypertension] 2024; 30(6): 562-576, doi: 10.18705/1607-419X-2024-2418 (In Russ.)

35. Lazutkina A.Yu. Proiskhozhdenie i progressirovanie kreatininemii u muzhchin trudosposobnogo vozrasta, rabotnikov lokomotivnyh brigad. [Origin and progression of creatininemia in men of working age, locomotive brigade workers.] Terapiya [Therapy] 2024; 10(9): 88-101, doi: 10.18565/therapy.2024.9.88-101 (In Russ.)