Авторы

Ермакова А. А.

студентка факультета последипломного медицинского и фармацевтического образования1; стажер-исследователь2

Краснова А. И.

студентка факультета последипломного медицинского и фармацевтического образования1

Червов Е. Д.

студент факультета последипломного медицинского и фармацевтического образования1; стажер-исследователь2

Терехина Л. Д.

аспирант, кафедра биологии, экологии и природопользования1; заместитель директора по научной работе3

Умнов А. Ю.

к.б.н., доцент, кафедра теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности4

Расторгуева Е. В.

м.н.с.2

1ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», г. Ульяновск, Российская Федерация

2Научно-исследовательский технологический институт имени С.П. Капицы, г. Ульяновск, Российская Федерация

3ФГБУ «Жигулевский государственный природный биосферный заповедник им И. И. Спрыгина», с. Бахилова Поляна, Самарская область, Российская Федерация

4ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова», г. Ульяновск, Российская Федерация

Автор для корреспонденции

Ермакова Анна Алексеевна; e-mail: tseplaiaaa@stud.ulsu.ru

Финансирование

Исследование не имело спонсорской поддержки.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Аннотация

Введение. Зопник клубненосный (Phlomis tuberosa L.) – многолетнее травянистое растение из семейства Яснотковых. Широко произрастает в умеренном климате европейской части России, а также в Европе и Азии. Трава и корни зопника применяются в народной медицине как противовоспалительное, тонизирующее, общеукрепляющее, ранозаживляющее средство, а также как гепатопротекторное и противосудорожное средство. Настой и отвар используются для лечения отита, бронхита и других респираторных заболеваний. Является малоизученным растением и не относится к числу фармакопейных. Цель исследования. Установление характерных макроскопических и микроскопических признаков растения зопник клубненосный, качественное определение содержания жирных и эфирных масел в корнях с помощью окраски раствором «Судан III». Материалы и методы. Сбор и гербаризация травы на территории ФГБУ «Жигулевский государственный природный биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина» 05.07.2023. Место обитания: пологий склон. Приготовление микропрепаратов согласно ГФ XIV. Окраска препарата корней растения осуществлена Суданом III. Микроскопическое исследование проведено на инвертированном микроскопе. Результаты. В результате исследования были описаны внешние признаки растения и обнаружены характерные микропризнаки отдельных частей сырья. Эпидерма листа включает устьица аномоцитного типа. На верхней части эпидермы отмечены трихомы различного вида: простые одноклеточные и двурогие, с одноклеточной головкой. На нижней, помимо перечисленных, отмечены также суставчатые. Проведена микроскопия поперечного среза корня и стебля, выделены сосуды ксилемы. При окраске Суданом III обнаружены капли эфирного и жирного масла в корне. На поверхности эпидермы корня отмечены включения. При микроскопии цветка обнаружены трихомы: многоклеточные, с одноклеточной головкой и звездчатые. Выводы. Установленные в ходе исследования микроскопические и макроскопические особенности строения корня, стебля, цветков и листьев зопника клубненосного могут быть использованы для дальнейшего определения подлинности растения с целью его отличия от других родственных ему представителей, имеющих схожие анатомо-диагностические признаки. Широкая распространенность растения и большое содержание фармакологически активных веществ обуславливают интерес к изучению данного растения с целью дальнейшего применения в медицине.

Ключевые слова

Зопник клубненосный, Phlomis tuberosa L., микроскопия, трихомы, окраска Суданом III

Для цитирования

Ермакова А. А., Краснова А. И., Червов Е. Д., Терехина Л. Д., Умнов А. Ю., Расторгуева Е. В. Оценка макро- и микроскопических признаков зопника клубненосного (Phlomis tuberosa L.). Медицина 2025; 13(2): 91-103

DOI

Введение

Зопник клубненосный (Phlomis tuberosa L.) – представитель семейства Яснотковые (Laminaceae), рода Зопник (Pholomoides). Многолетнее клубневое травянистое растение, обитающее на пустырях, полях и пастбищах как сорное растение [1]. Ареал распространения широк: Европейская часть России, Сибирь, Предкавказье, Дагестан. Вне Российской Федерации нашел распространение в Центральной и Восточной Европе, Средней Азии и Китае [2].

Зопник клубненосный используется в народной медицине при широком спектре заболеваний. Траву в виде отвара применяют при заболеваниях дыхательных путей и печени в качестве противовоспалительного [3], ранозаживляющего [4] и иммуномодулирующего средства [5]. Эти свойства обусловлены содержанием флавоноидов и антоцианов [4]. Также существуют исследования, при которых иммуномодулирующее действие связывается с содержанием фенилпропаноида – форситозида В [6]. Антибактериальный эффект выявлен в отношении сальмонеллы, золотистого стафилококка, стимулирующее действие обнаружено в отношении бифидобактерий [7]. Изготавливают настои и настойки, которые используют при заболеваниях органов ЖКТ [8], женской половой системы [9], органов дыхания: отиты, бронхиты и ОРВИ [10]. Также существуют перспективы применения суппозиториев при геморрое на основе экстракта лекарственного растительного сырья зопника клубненосного [11]. Корни используются в виде порошка в качестве антисептического средства [9]. Сырье целесообразно собирать во время вегетации, так как в это время происходит максимальное накопление биологически активных веществ [12].

Несмотря на большой опыт использования в народной медицине, зопник клубненосный является недостаточно изученным растением, также информация о нем отсутствует в актуальной версии Государственной фармакопеи.

Малая изученность растения, большой спектр фармакологического действия и широкое распространение делают исследования зопника клубненосного перспективными и актуальными. Дальнейшее изучение этого растения позволит использовать зопник клубненосный в официальной медицине как лекарственное, являющееся источником биологически активных веществ.

Цель исследования

Цель исследования – проведение микро- и макроскопического анализа частей растения зопник клубненосный. Установление содержания в растении эфирных и жирных масел красителем «Судан III». Создание основы для разработки научной базы по растению зопник клубненосный.

Материалы и методы

Проведен сбор травы и корней Зопника клубненосного (Phlomis tuberosa L.) на территории ФГБУ «Жигулевский государственный природный биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина» 05.07.2023 г. с места произрастания: поляна, пологий склон. Произведена гербаризация и сушка сырья.

Микроскопические препараты приготовили согласно Государственной фармакопее XIV ОФС.1.5.3.0003.15 «Техника микроскопического и микрохимического исследования лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных».

Окраска препарата корней выполнена Суданом III по Герксгеймеру путем замачивания срезов на 10 минут. Предварительно приготовили раствор из 1,5 г. Судана III, 10 мл дистиллированной воды, 20 мл раствора едкого натра 10%, 70 мл спирта этилового 96%. Рассмотрели микроскопические признаки при малом и большом увеличении.

Микроскопическое исследование было проведено на инвертированном микроскопе Nikon Ti-S (Nikon, Япония) и ПК с программой Nikon NIS-elements 4.0 (увеличение 10x10 10x20 10x40).

Результаты и обсуждение

После сбора и гербаризации травы и корней зопника клубненосного выявлены внешние признаки (рис. 1). Собрана зрелая генеративная особь [13]. Зопник клубненосный представляет собой травянистое растение высотой от 30 до 150 см. Коричнево-фиолетовый стебель формирует удлиненный побег. Стебель на всем протяжении сохраняет толщину, голый, прямой, четырехгранной формы с округлыми краями, сверху ветвится [14]. В области узла листа стебель расходится на три равных по толщине части. Нижние листья треугольно-сердцевидные, длинночерешковые, край крупногородчатый [15]. Верхние и средние листья имеют яйцевидно-ланцетную форму, меньшего размера. Корни длинные и шнуровидные, имеют придаточные клубневидные утолщения [2,13]. Цветки розового цвета, собраны в мутовки с линейно-шиловидными прицветниками, которые длиннее чашечки и опушены длинными многочисленными волосками [14,16]. Плоды – орешки темно–коричневого цвета с волосками на поверхности [15,17].

Рис. 1. Гербарий: зопник клубненосный.

Для выявления микропризнаков проведена микроскопия листа, стебля, цветков и корня.

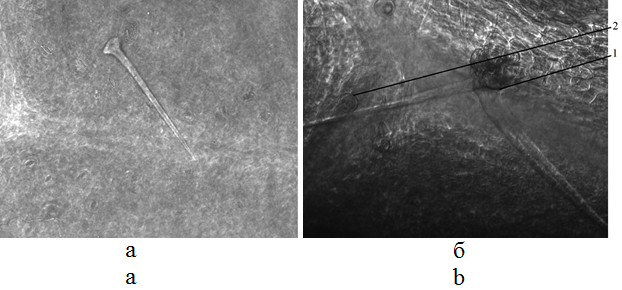

Лист состоит из верхней и нижней эпидермы. Стенки клеток эпидермы прямые, имеют аномоцитные устьица (рис. 2). На верхней части обнаружены трихомы, равномерно распространенные по всей поверхности листа: простые одноклеточные трихомы, простые двурогие трихомы, волоски с одноклеточной головкой (рис. 3). Трихомы являются продолжением клеток эпидермиса и выполняют защитную функцию при воздействии патогенов, животных, УФ облучения, а также способствуют уменьшению испарения и регулированию температуры [18].

Рис. 2. Аномоцитные устьица: 1 – устьице. Увеличение 10х20.

Рис. 3. Верхняя эпидерма: а) простая одноклеточная трихома; б) 1 – простая двурогая трихома; 2 – волосок с одноклеточной головкой. Увеличение 10х20.

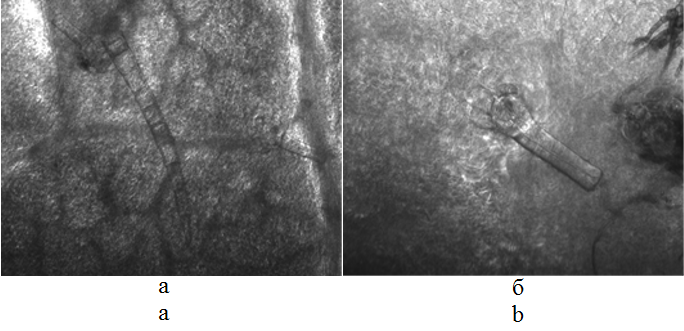

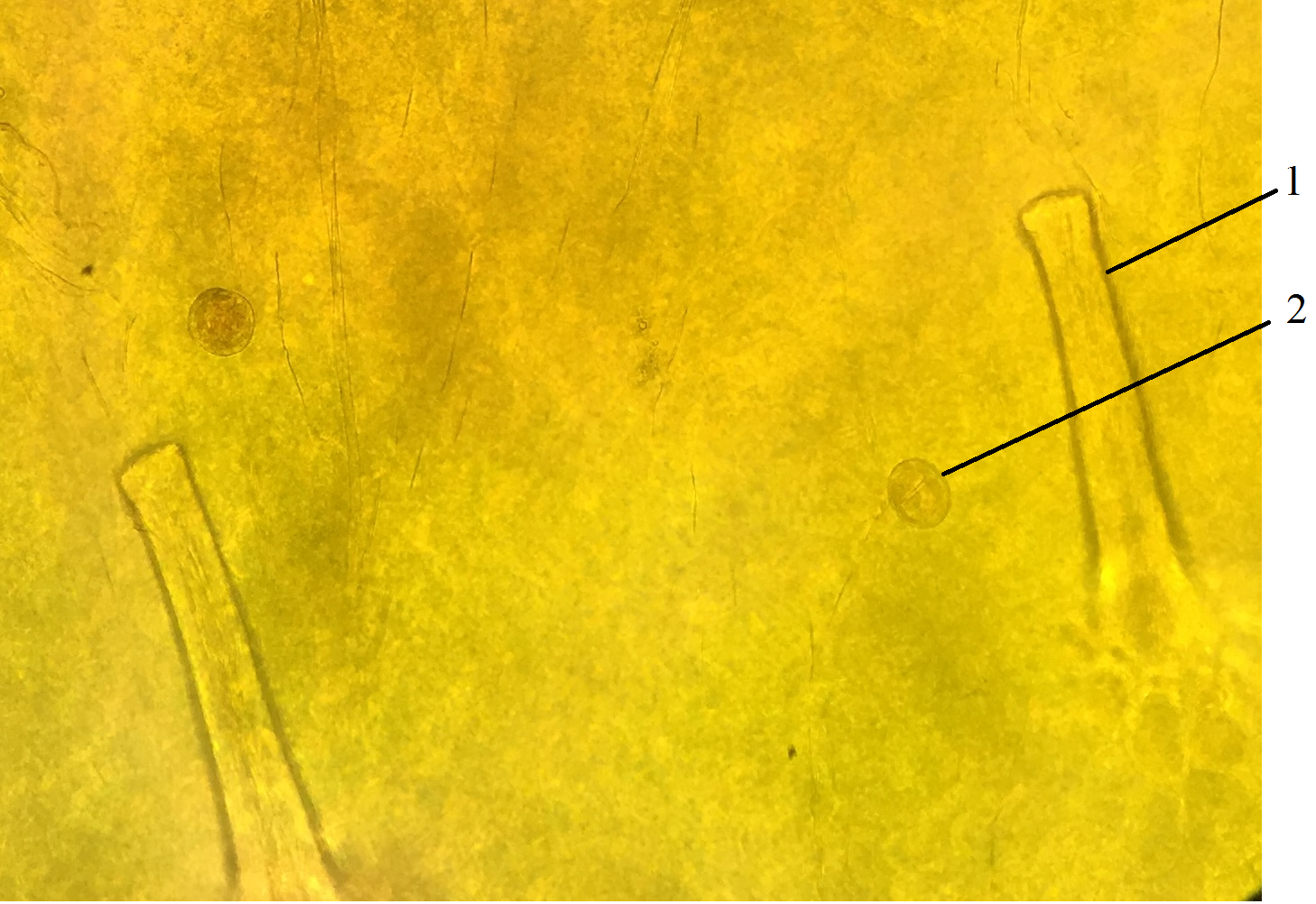

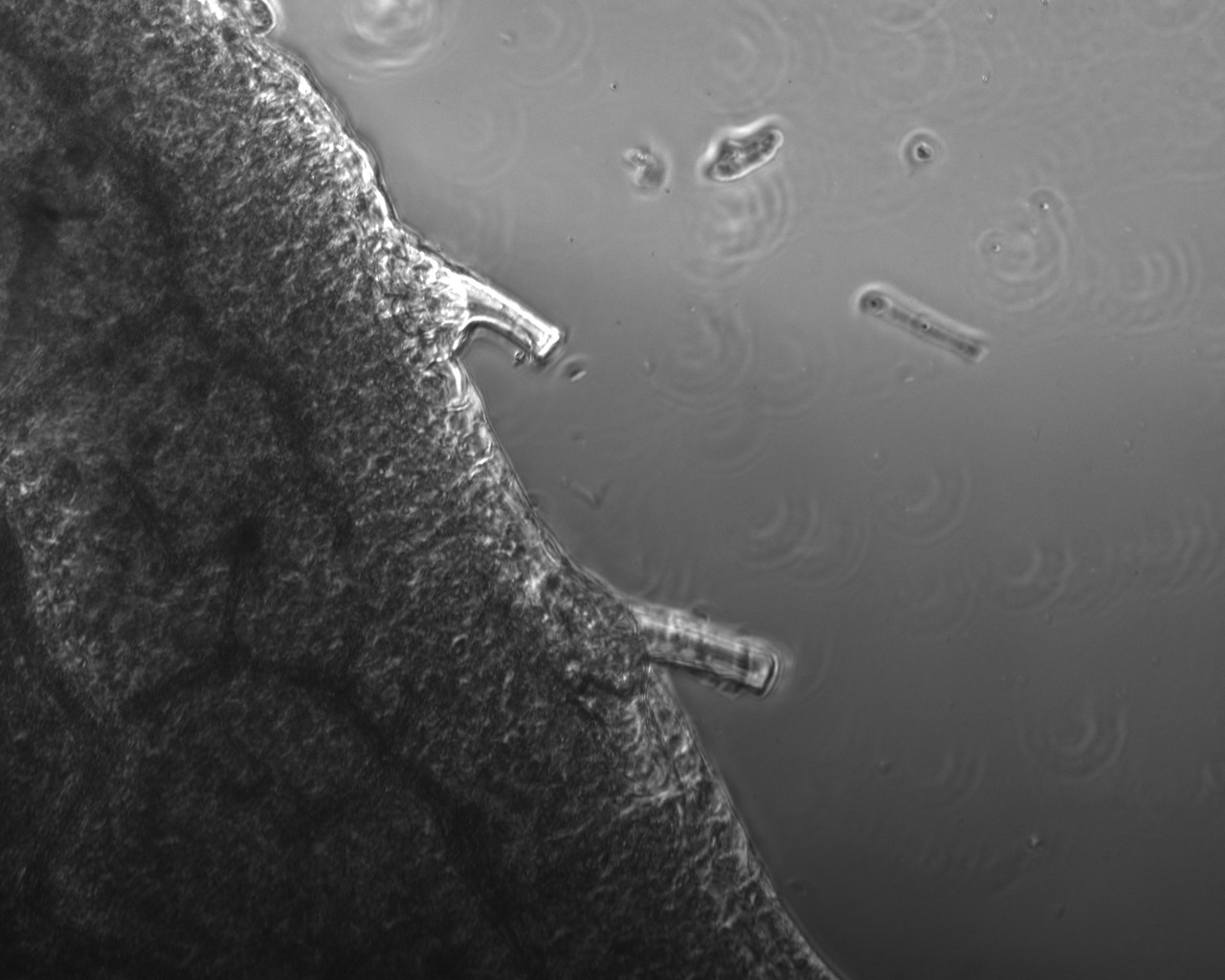

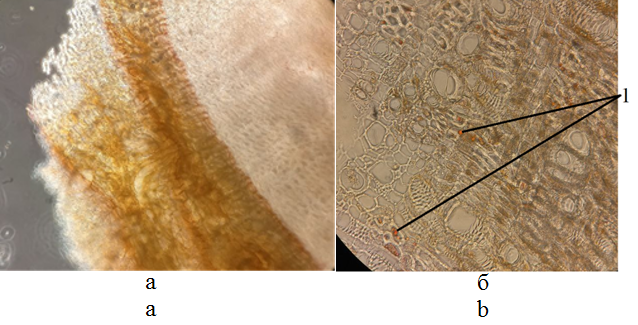

На нижней стороне листа были обнаружены многоклеточные трихомы (рис. 4а), простые одноклеточные волоски (рис. 4б; рис. 6), простые двурогие трихомы (рис. 5а), суставчатые трихомы (рис. 5б), волоски с одноклеточной головкой (рис. 6). Головчатые волоски с одноклеточной головкой и простые одноклеточные волоски расположены скоплениями. Многоклеточные волоски могут быть секреторными [19].

Рис. 4. a) Многоклеточная трихома; б) простой одноклеточный волосок. Увеличение 10х20.

Рис. 5. а) Простая двурогая трихома; б) трихома с бородавчатой поверхностью – суставчатый волосок. Увеличение 10х10.

Рис. 6. 1 – Простые одноклеточные волоски; 2 – волоски с одноклеточной головкой. Увеличение 10х20.

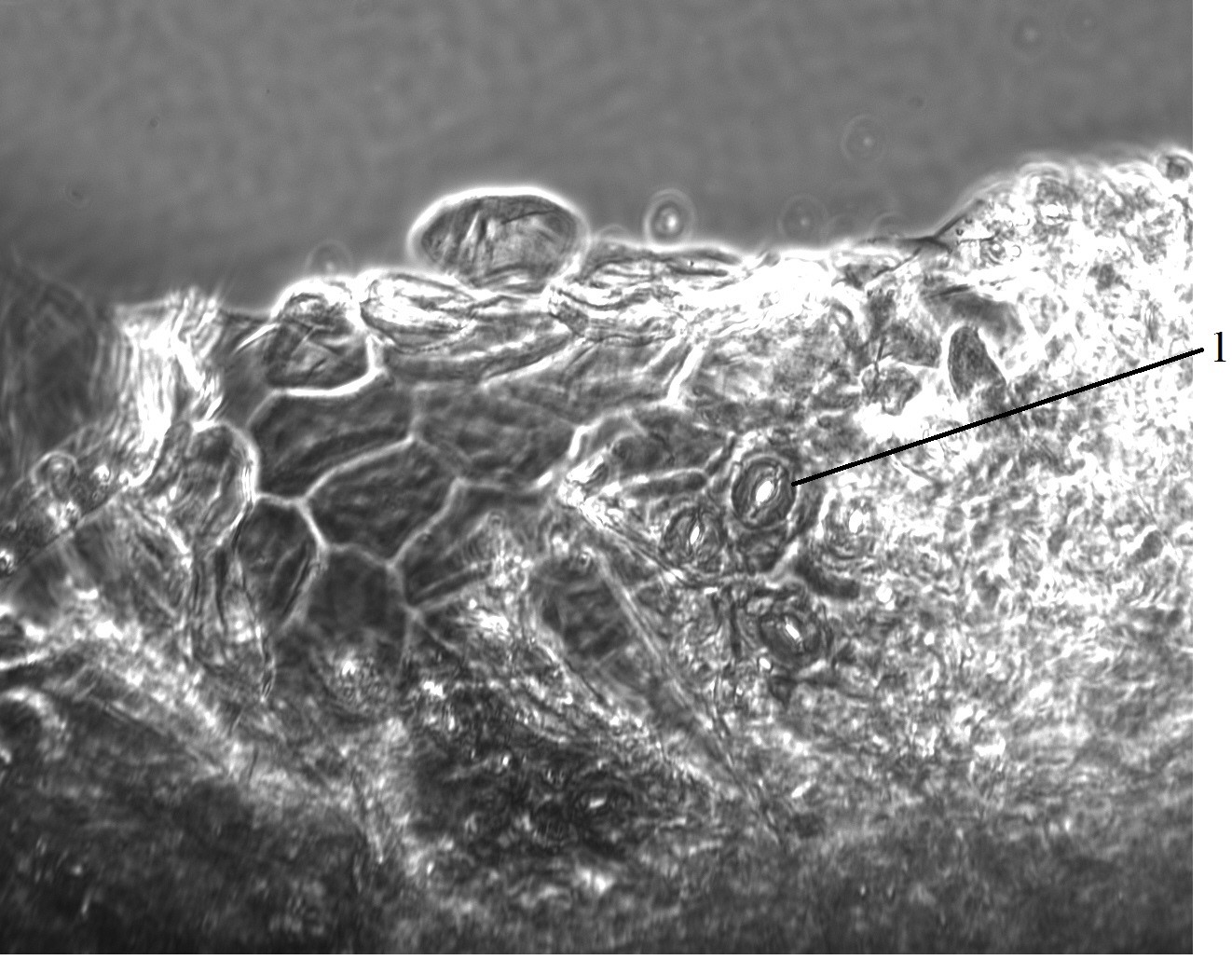

Край листа обрамлен простыми одноклеточными волосками (рис. 7).

Рис. 7. Простые одноклеточные волоски на краю листа. Увеличение 10х10.

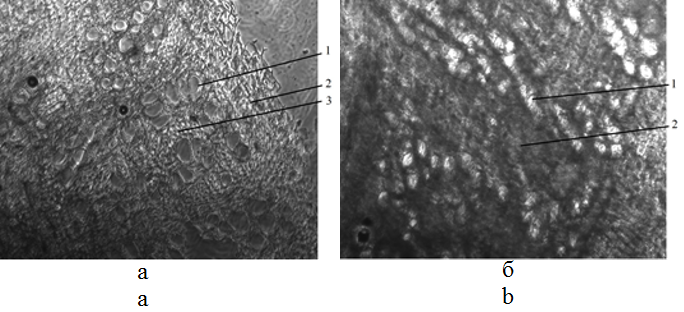

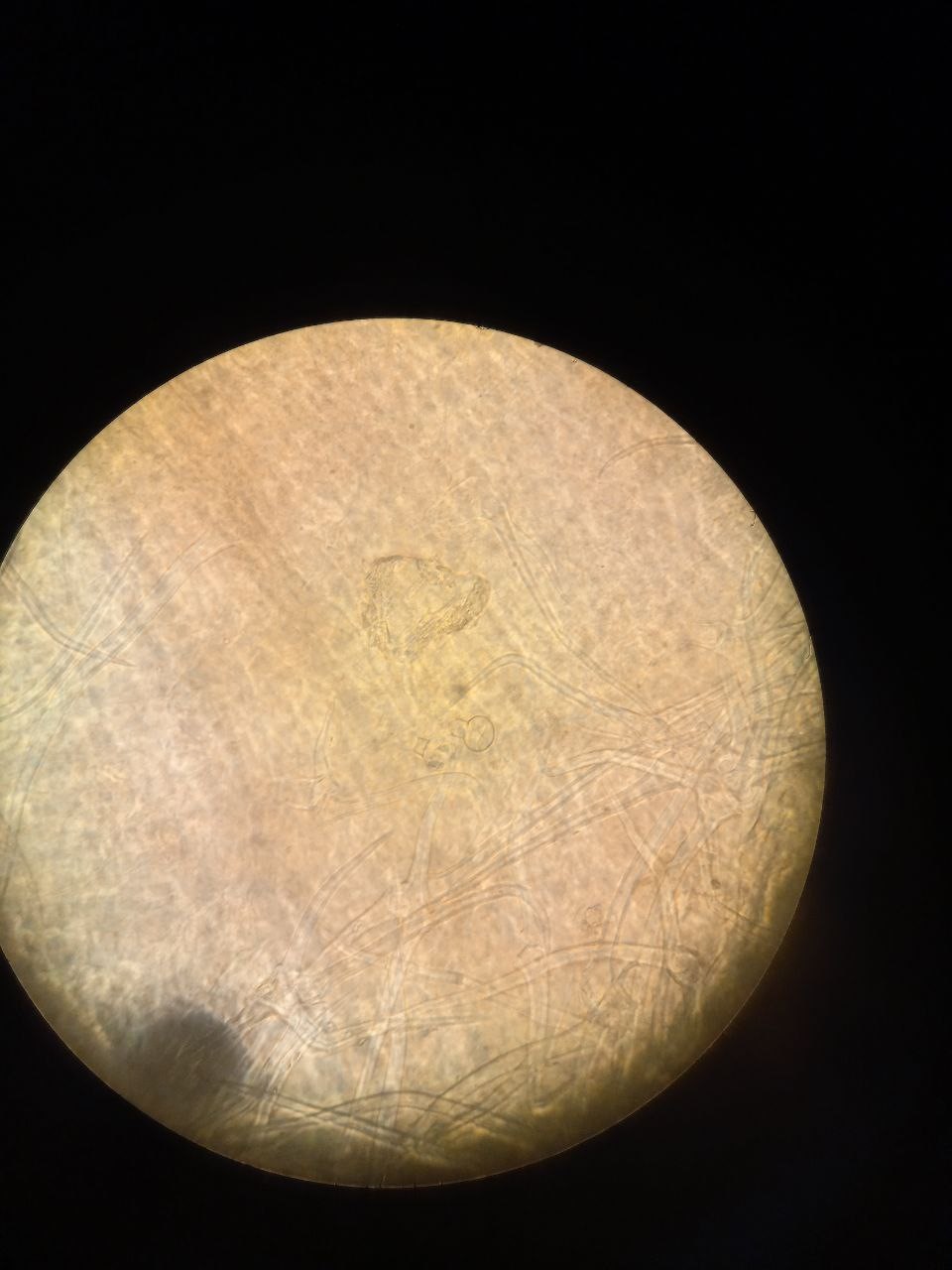

Микроскопия корня показала обособленные сосуды ксилемы (рис. 8,9), коричневую пробку по краю в виде нескольких слоев клеток (рис. 10а). После проведения окраски раствором Судана III капли эфирного и жирные масла окрасились в красный цвет (рис. 10б).

Рис. 8. a) Поперечный срез корня: 1 – сосуды ксилемы; 2 – сердцевинная паренхима; 3 – паренхима ксилемы. Увеличение 10х10; б) Поперечный срез корня: 1 – сосуды ксилемы; 2 – паренхима ксилемы. Увеличение 10х20.

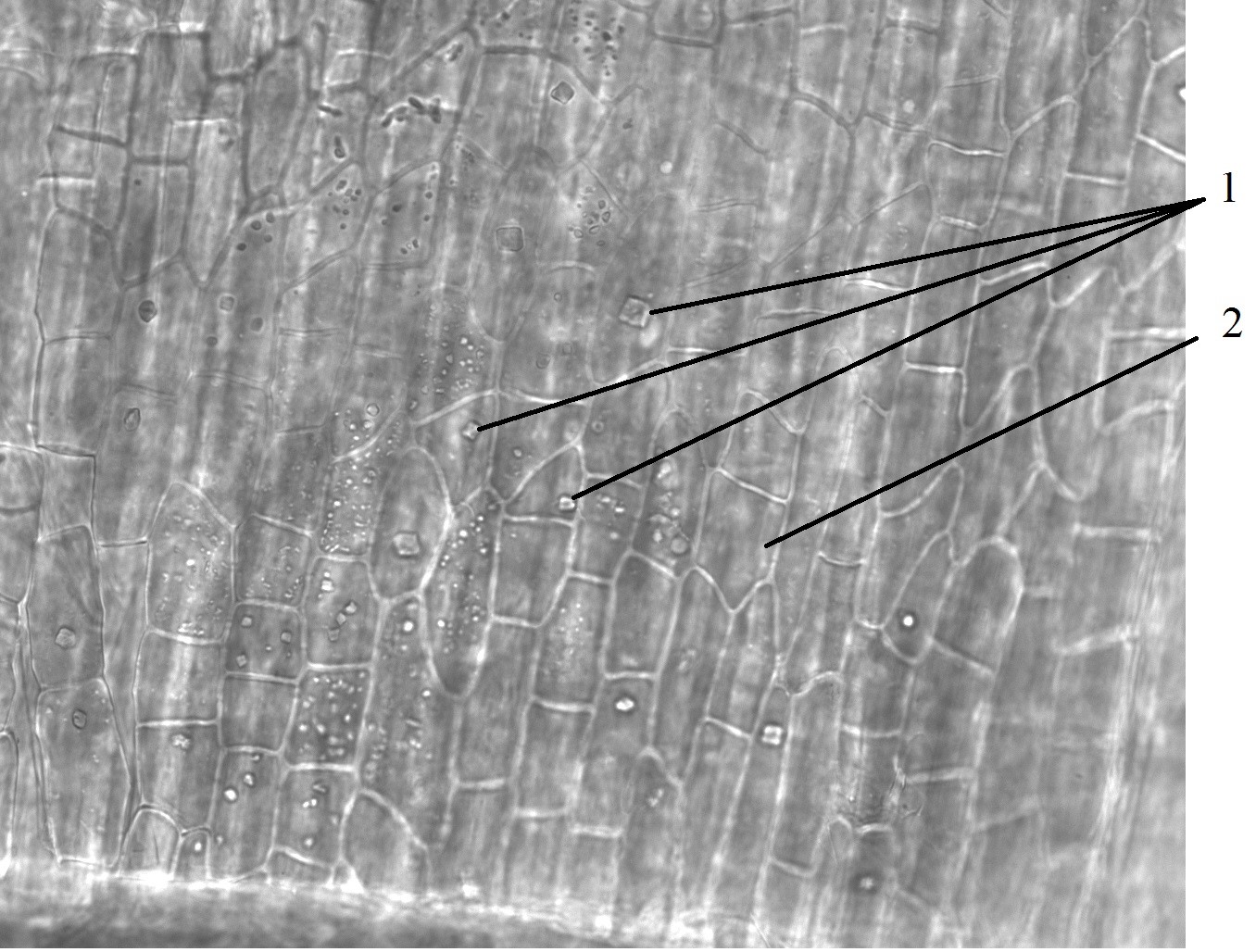

Рис. 9. Продольный срез корня: 1 – участки ксилемы; 2 – паренхима ксилемы. Увеличение 10х20.

Рис. 10. а) Поперечный срез корня – слой эпидермы. Увеличение 10х10; б) Окраска Суданом III поперечного среза корня: 1 – вкрапления эфирного и жирного масла. Увеличение 10х40.

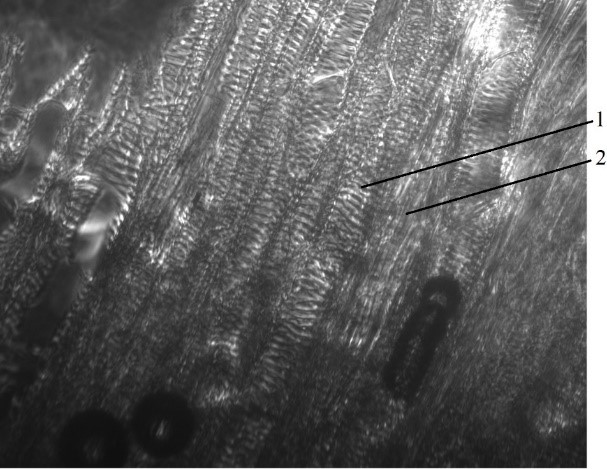

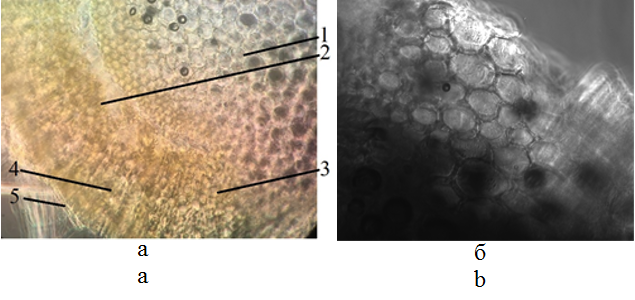

Проведена микроскопия поперечного среза стебля, имеющего пучковую проводящую систему, выявлены основные участки: эпидермис, механическая ткань – колленхима, эндодерма, состоящая из некрупных клеток, ксилема, сердцевинная паренхима, представленная крупными круглыми клетками (рис. 11). При микроскопии продольного среза обнаружены включения в клетках эпидермы (рис. 12). Стебель голый без волосков.

Рис. 11. а) Поперечный срез стебля: 1 – сердцевина; 2 – эндодерма; 3 – ксилема; 4 – колленхима; 5 – эпидерма. Увеличение 10х10; б) Поперечный срез стебля – сердцевинные пучки. Увеличение 10х20.

Рис. 12. Продольный срез стебля: 1 – включения; 2 – клетки эпидермы стебля Увеличение 10х20.

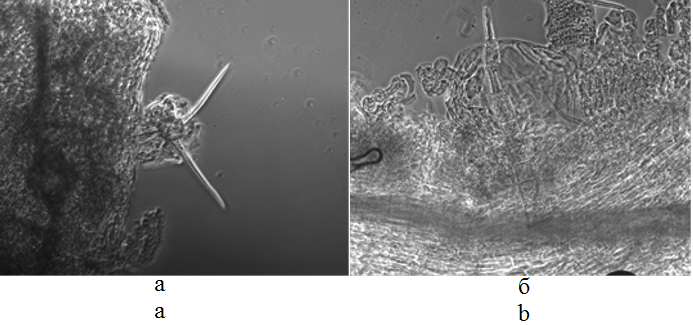

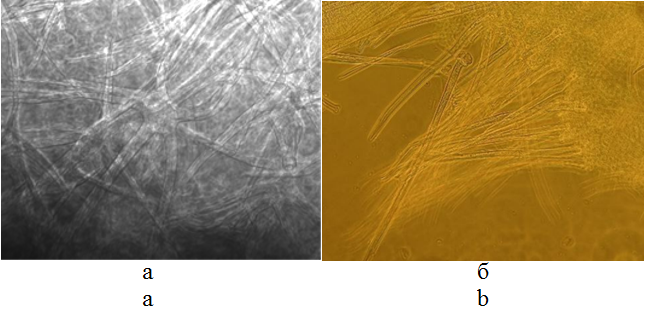

Рис. 13. а) Звездчатая трихома. Увеличение 10х20; б) Многоклеточные волоски цветка. Увеличение 10х20.

Рис. 14. Головчатый волосок с одноклеточной головкой. Увеличение 10х40.

При микроскопии цветка обнаружены волоски: звездчатые (рис. 13а), простые многоклеточные (рис. 13б), головчатые с одноклеточной головкой (рис. 14). Звездчатые трихомы создают опушение растения, и их роль заключается в механической защите [20].

Заключение

В ходе проведенного исследования были выявлены характерные макроскопические и микроскопические признаки растения зопник клубненосный: эпидерма имеет устьица аномоцитного типа, на верхней и нижней эпидерме имеются многочисленные трихомы, в корне обнаружены жирные и эфирные масла, в клетках эпидермы стебля присутствуют включения. Установленные данные могут быть использованы для отличия растения Зопник клубненосный от схожих растений. Зопник является перспективным растением для дальнейшего изучения с целью обнаружения и выделения фармакологически активных веществ и исследования его фармакологического действия.

Список литературы

1. Цыренова Д.З., Хобракова В.Б., Цыренжапова О.Д. Изучение иммунотоксичности сухого экстракта из клубней зопника клубненосного. Вестник Бурятского государственного университета. Медицина и фармация 2015; (12): 86-90.

2. Полина С.А., Ефремов А.А. Сравнительный анализ компонентного состава эфирного масла зопника клубненосного Сибирского региона. Химия растительного сырья 2013; (2): 113-118, doi: 10.14258/JCPRM.1302113

3. Распопова А.С. К вопросу об истории изучения Phlomis tuberosa L. Экология Южной Сибири и сопредельных территорий 2016: 32-33.

4. Вагабова Ф.А., Раджабов Г.К., Мусаев А.М. Исследование водно-спиртовых экстрактов видов рода зопник (Phlomis L.) из природной флоры Дагестана на содержание фенольных соединений. Современные проблемы науки и образования 2017; (5): 355.

5. Гуляев С.М., Цыренова Д.З., Хобракова В.Б. Влияние экстракта Phlomoides tuberosa (L.) moench на структуру селезенки мышей при иммуносупрессии. Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии 2017; 15(1): 53-57, doi: 10.17816/RCF15153-57

6. Хобракова В.Б., Цыренова Д.З., Оленников Д.Н. Иммуномодулирующая активность форситозида В при экспериментальной иммуносупрессии. Патологическая физиология и экспериментальная терапия 2017; 61(3): 52-55, doi:10.25557/0031-2991.2017.03.52-55

7. Цыдендамбаев П.Б., Балданова И.Р., Ерентуева А.Ю. и др. Антибактериальные свойства экстрактов лекарственных растений Прибайкалья. Вестник Бурятского государственного университета. Медицина и фармация 2018; (3-4): 98-102.

8. Kondeva-Burdina M., Shkondrov A., Popov G., et al. In Vitro/In Vivo Hepatoprotective and Antioxidant Effects of Defatted Extract and a Phenolic Fraction Obtained from Phlomis Tuberosa. Int J Mol Sci. 2023; 24(13): 10631, doi: 10.3390/ijms241310631

9. Хобракова В.Б., Цыренова Д.З., Торопова А.А., и др. Иммуномодулирующая и антиоксидантная активность сухого экстракта Phlomoides tuberosa (L.) moench. Экспериментальная и клиническая фармакология 2017; 80(3): 26-30, doi:10.30906/0869-2092-2017-80-3-26-30

10. Ефремов А.П. Лекарственные растения и грибы средней полосы России: Полный атлас-определитель. М.: Фитон XXI, 2024. 504 с.

11. Кадыркенова А.Д., Кожанова К.К., Махатова Б.Г. Разработка состава и технологии суппозиториев на основе экстракта зопника клубненосного (Phlomoídes tuberósa). Интернаука 2022; (16-2): 15-17.

12. Величко В.В., Макарова Д.Л. Сравнительный фармакогностический анализ пустырника пятилопастного и зопника. Journal of Siberian Medical Sciences 2015; (4): 15.

13. Комаревцева Е.К., Асташенков А.Ю., Гордеева Н.И., и др. Phlomoides tuberosa (Lamiaceae) на юге Сибири: биология и состояние ценопопуляций. Растительный мир Азиатской России: Вестник Центрального сибирского ботанического сада СО РАН 2018; (4): 55-64, doi: 10.21782/RMAR1995-2449-2018-4(55-64)

14. Соколова Л.С., Павлова Е.В., Шушеначева А.М., и др. Особенности компонентного состава эфирного масла надземной части Phlomis tuberose L. и Humulus lupulus L. Химия растительного сырья 2012; (2): 101-104.

15. Эчишвили Э.Э., Портнягина Н.В., Пунегов В.В., и др. Биоморфологическая и биохимическая характеристика растений Phlómis tuberosa (Lamiaceae) в культуре в средней подзоне тайги Республики Коми. Известия Самарского научного центра Российской академии наук 2017; 19(2-3): 582-586.

16. Ахметче А.А., Ахелова Ф.Л., Сакипова З.Б. Перспективы применения зопника клубненосного (Phlomoides tuberosa L.) в медицине и фармации. Фармация Казахстана 2020; (6): 32-35.

17. Маевский П.Ф. Флора средней полосы европейской части России. М.: КМК, 2014. 635 с.

18. Wang X., Shen C., Meng P., et al. Analysis and review of trichomes in plants. BMC Plant Biol 2021; 21(1):70, doi: 10.1186/s12870-021-02840-x

19. Han G., Li Y., Yang Z., et al. Molecular Mechanisms of Plant Trichome Development. Front Plant Sci 2022; 13: 910228, doi: 10.3389/fpls.2022.910228

20. Зеленцов С.В., Мошненко Е.В., Шуваева Т.П., и др. Количество железистых трихом на цветоносах соцветия лаванды узколистной как дополнительный селекционный признак эфиромасличности. Масличные культуры 2021; (4): 41-52, doi: 10.25230/2412-608Х-2021-4-188-41-52

The Evaluation of Macro- and Microscopic Features of the Rhizome of Phlomoides Tuberosa (Phlomis tuberosa L.)

Authors

Ermakova A. A.

Student, Faculty of Pharmacy1; Intern researcher2

Krasnova A. I.

Student, Faculty of Pharmacy1

Chervov E. D.

Student, Faculty of Pharmacy1; Intern researcher2

Terekhina L. D.

Postgraduate student, Chair for Biology, Ecology and Environmental Management1; Deputy Director for Research3

Umnov A. Y.

PhD (Biology), Associate Professor, Chair for Theory and Methodology of Physical Culture and Life Safety4

Rastorgueva E. V.

Junior Researcher2

1 - Ulyanovsk State University, Ulyanovsk, Russian Federation

2 - S.P. Kapitsa Research Institute of Technology, Ulyanovsk, Russian Federation

3 - I.I. Sprygin Zhiguli State Nature Biosphere Reserve, Bakhilova Polyana village, Samara district, Russian Federation

4 - Ulyanovsk State Pedagogical University named after I.N. Ulyanov, Ulyanovsk, Russian Federation

Corresponding Author

Ermakova Anna Alekseevna; e-mail: tseplaiaaa@stud.ulsu.ru

Conflict of interest

None declared.

Funding

The study had no sponsorship.

Abstract

Introduction. Phlomoides tuberosa (Phlomis tuberosa), is a perennial herbaceous plant of the Lamiaceae family. It is widely distributed in the temperate climate of the European part of Russia, as well as in Europe and Asia. The herb and roots of Phlomoides tuberosa are widely used in traditional medicine as an anti-inflammatory, tonic, restorative, wound healing agents, as well as a hepatoprotective and antispasmodic remedies. Infusions and decoctions are used for the treatment of otitis, bronchitis, and other respiratory diseases. It is an understudied plant and is not included in the pharmacopoeia. Objective. To establish the characteristic macroscopic and microscopic features of the Phlomoides tuberosa plant and to qualitatively determine the content of fatty and essential oils by staining the root with «Sudan III». Materials and Methods. Collection and herbarization of the herb in the territory of the «I.I. Sprygin Zhiguli State Nature Biosphere Reserve » on 05.07.2023. Habitat: gentle slope. Preparation of micro-preparations according to the State Pharmacopoeia XIV. Staining of plant root preparations was carried out with Sudan III. Microscopic examination was performed using an inverted microscope. Results. As a result of the study, the external features of the plant were described and characteristic micro-signs of individual parts of the raw material were identified. The epidermis of the leaf includes stomata of the anomocytic type. Trichomes of various types are marked on the upper part of the epidermis: simple unicellular and bicellular, with a unicellular head. The lower epidermis additionally features jointed trichomes. Microscopy of the cross section of the root and stem was performed, and xylem vessels were isolated. During staining with Sudan III, drops of essential and fatty oil were detected in the root. Inclusions are marked on the surface of the epidermis of the root. Microscopy of the flower revealed trichomes: multicellular, with a unicellular head and stellate. Conclusions. The established microscopic and macroscopic characteristics of the structure of the root, stem, flowers, and leaves of Phlomoides tuberosa can be used for further determination of the authenticity of the plant in order to distinguish it from other related representatives having similar anatomical-diagnostic features. The widespread distribution of the plant and the high content of pharmacologically active compounds justify further research for potential medical applications.

Key words

Phlomoides tuberosa, Phlomis tuberosa, microscopy, trichomes, coloring by Sudan III

DOI

References

1. Tsyrenova D.Z., Khobrakova V.B., Tsyrenzhapova O.D. Izuchenie immunotoksichnosti suhogo jekstrakta iz klubnej zopnika klubnenosnogo. [Study of Immunotoxicity of Dry Extract from the Tubers of Phlomis Tuberosa (L.)] Vestnik Burjatskogo gosudarstvennogo universiteta. Medicina i farmacija. [Bulletin of the Buryat State University. Medicine and Pharmacy] 2015; (12): 86-90. (In Russ.).

2. Polina, S.A., Efremov, A.A. Sravnitel'nyj analiz komponentnogo sostava jefirnogo masla zopnika klubnenosnogo Sibirskogo regiona. [Comparative analysis of the component composition of the essential oil of the tuberous phlomis of the Siberian region.] Himija rastitel'nogo syr'ja [Chemistry of plant raw materials] 2013; (2): 113-118, doi: 10.14258/JCPRM.1302113 (In Russ.)

3. Raspopova, A.S. K voprosu ob istorii izuchenija Phlomis tuberosa L. [On the History of the Study of Phlomis Tuberosa L.] Jekologija Juzhnoj Sibiri i sopredel'nyh territorij [Ecology of Southern Siberia and adjacent territories] 2016: 32-33. (In Russ.)

4. Vagabova, F.A., Radzhabov, G.K., Musaev, A.M. Issledovanie vodno-spirtovyh jekstraktov vidov roda zopnik (Phlomis L.) iz prirodnoj flory Dagestana na soderzhanie fenol'nyh soedinenij. [Investigation of Water-Alcohol Extracts of Species of Genus Phlomis L. from Natural Flora of Daghestan on the Content of Phenolic Compounds.] Sovremennye problemy nauki i obrazovanija [Modern Problems of Science and Education] 2017; (5): 355. (In Russ.)

5. Gulyaev S.M., Tsyrenova D.Z., Khobrakova V.B. Vlijanie jekstrakta Phlomoides tuberosa (L.) moench na strukturu selezenki myshej pri immunosupressii. [The Influence of Phlomoides Tuberosa Extract on Structure of Spleen in Immunosupressive Mice.] Obzory po klinicheskoj farmakologii i lekarstvennoj terapii [Reviews on Clinical Pharmacology and Drug Therapy] 2017; 15(1): 53-57, doi: 10.17816/RCF15153-57 (In Russ.)

6. Khobrakova V.B., Tsyrenova D.Z., Olennikov D.N. Immunomodulirujushhaja aktivnost' forsitozida v pri jeksperimental'noj immunosupressii. [Immune Modulating Activity of Forsythoside B at Experimental Immune Supression.] Patologicheskaja fiziologija i jeksperimental'naja terapija [Pathological physiology and experimental therapy] 2017; 61(3): 52-55, doi: 10.25557/0031-2991.2017.03.52-55 (In Russ.)

7. Tsydendambaev P.B., Baldanova I.R., Erentueva A.Yu., et al. Antibakterial'nye svojstva jekstraktov lekarstvennyh rastenij Pribajkal'ja. [Antibacterial Properties of Extracts of Some Healing Herbs from Baikal Region.] Vestnik Burjatskogo gosudarstvennogo universiteta. Medicina i farmacija. [Bulletin of the Buryat State University. Medicine and Pharmacy] 2018; (3-4): 98-102. (In Russ.)

8. Kondeva-Burdina M., Shkondrov A., Popov G. et al. In Vitro/In Vivo Hepatoprotective and Antioxidant Effects of Defatted Extract and a Phenolic Fraction Obtained from Phlomis Tuberosa. Int J Mol Sci. 2023; 24(13): 10631, doi: 10.3390/ijms241310631

9. Khobrakova V.B., Tsyrenova D.Z., Toropova A.A., et al. Immunomodulirujushhaja i antioksidantnaja aktivnost' suhogo jekstrakta Phlomoides tuberosa (L.) moench. [Immunomodulatory and Antioxidant Activity of Dry Extract from Phlomoides Tuberosa (L.) Moench] Jeksperimental'naja i klinicheskaja farmakologija [Experimental and Clinical Pharmacology] 2017; 80(3): 26-30, doi: 10.30906/0869-2092-2017-80-3-26-30 (In Russ.)

10. Efremov A.P. Lekarstvennye rastenija i griby srednej polosy Rossii: Polnyj atlas-opredelitel'. [Medicinal plants and fungi of Central Russia: The complete Determinant Atlas.] Moscow: Fiton XXI, 2024. 504. (In Russ.).

11. Kadyrkenova A.D., Kozhanova K.K., Makhatova B.G. Razrabotka sostava i tehnologii suppozitoriev na osnove jekstrakta zopnika klubnenosnogo (Phlomoídes tuberósa). [Development of the Composition and Technology of Suppositories Based on the Extract of Phlomoides Tuberosa.] Internauka 2022; 16-2(239): 15-17. (In Russ.)

12. Velichko V.V., Makarova D.L. Sravnitel'nyj farmakognosticheskij analiz pustyrnika pjatilopastnogo i zopnika. [Comparative Pharmacognostic Analysis of Motherwort and Phlomoides Tuberosa.] Journal of Siberian Medical Sciences 2015; (4): 15. (In Russ.)

13. Komarevtseva, E.K., Astashenkov, A.Yu., Gordeeva, N.I. et al. Phlomoides tuberosa (Lamiaceae) na juge sibiri: biologija i sostojanie cenopopuljacij. [Phlomoides Tuberosa (Lamiaceae) in the South of Siberia: Biology and the State of the Coenopopulations.] Rastitel'nyj mir Aziatskoj Rossii: Vestnik Central'nogo sibirskogo botanicheskogo sada SO RAN [The flora of Asian Russia: Bulletin of the Central Siberian Botanical Garden SB RAS] 2018; 4(32): 55-64, doi: 10.21782/RMAR1995-2449-2018-4(55-64) (In Russ.)

14. Sokolova L.S., Pavlova E.V., Shushenacheva A.M., et al. Osobennosti komponentnogo sostava jefirnogo masla nadzemnoj chasti Phlomis tuberose L. i Humulus lupulus L. [Features of the component composition of the essential oil of the aerial part of Phlomis tuberosa L. and Humulus lupulus L.] Himija rastitel'nogo syr'ja [Chemistry of plant raw materials] 2012; (2): 101-104. (In Russ.)

15. Echishvili E.E., Portnyagina N.V., Punegov V.V., et al. Biomorfologicheskaja i biohimicheskaja harakteristika rastenij Phlómis tuberosa (Lamiaceae) v kul'ture v srednej podzone tajgi Respubliki Komi. [Biomorphological and Biochemical Characteristic of Phlómis Tuberosa (Lamiaceae) Plants in Culture in the Taiga Middle Subzone in Komi Republic.] Izvestija Samarskogo nauchnogo centra Rossijskoj akademii nauk [Proceedings of the Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences] 2017; 19(2-3): 582-586. (In Russ.)

16. Akhmetche A.A., Akhelova F.L., Sakipova Z.B. Perspektivy primenenija zopnika klubnenosnogo (Phlomoides tuberosa L.) v medicine i farmacii. [Prospects for the Use of Flomoides Tuberosa l. In Medicine and Pharmacy.] Farmacija Kazahstana [Pharmacy of Kazakhstan] 2020; 6: 32-35. (In Russ.)

17. Maevskij P.F. Flora srednej polosy evropejskoj chasti Rossii. [Flora of the middle zone of the European part of Russia.] Moscow: KMK, 2014. (In Russ.)

18. Wang X., Shen C., Meng P. et al. Analysis and review of trichomes in plants. BMC Plant Biol 2021; 21(1):70, doi: 10.1186/s12870-021-02840-x

19. Han G., Li Y., Yang Z. et al. Molecular Mechanisms of Plant Trichome Development. Front Plant Sci 2022; 13: 910228, doi: 10.3389/fpls.2022.910228

20. Zelentsov S.V., Moshnenko E.V., Shuvaeva T.P., et al. Kolichestvo zhelezistyh trihom na cvetonosah socvetija lavandy uzkolistnoj kak dopolnitel'nyj selekcionnyj priznak jefiromaslichnosti. [The Number of Glandular Trichomes on the Peduncles of True Lavender Inflorescences as an Additional Breeding Trait for Essential Oil.] Maslichnye kul'tury [Oil Crops] 2021; (4): 41-52, doi: 10.25230/2412-608Х-2021-4-188-41-52 (In Russ.)